[2024 겨울 자몽 시리즈: 과거에서 날아온 자연과학 수업!] 과학은 반박 속에서 자란다 - 양자역학과 숨은 변수 논쟁

자연대 홍보기자단 자:몽 6기 | 김형준

고대 선조들의 "알에서 태어났다"는 이야기는 지금 듣기엔 허무맹랑해 보인다. 포유류인 인간은 모체의 자궁에서 성장해 알 없이 바깥으로 나오기 때문이다. 그러나 물리학의 역사에서 이런 허무맹랑한 탄생을 가진 이론이 있었으니, 바로 양자역학이다. 이러한 탄생 때문에 학자들은 양자역학을 해석하는 다양한 관점을 두고 치열한 논쟁을 벌였다. 본 기사에서는 유력했으나 폐기된 ‘국소적 숨은 변수 이론’을 중심으로, 길고 치열했던 싸움의 이야기를 다뤄보고자 한다.

1. 양자역학의 탄생과 코펜하겐 해석

우리가 살고 있는 자연 현상을 기술하는 물리학은, 경험과 직관에 의해 탄생했다. 17세기 뉴턴은 잘 익은 사과가 자신의 머리 위로 떨어지는 경험을 했고, 중력이라는 힘이 존재한다는 직관을 발휘해 고전역학의 틀을 다졌다. 과학 기술이 발전함에 따라 인류는 더욱 다양한 과학적 경험을 할 수 있었고, 고전역학을 이용해 이들을 해결하고자 했다. 그러나 19세기에 접어들자 흑체 복사 문제, 슈테른-게를라흐 실험 등 고전역학으로는 해결할 수 없는 문제들이 등장하기 시작했다.

새로운 이론이 필요하다는 인식이 퍼지면서, 아원자 세계를 설명하는 여러 가설들이 등장하였다. 에르빈 슈뢰딩거(Erwin Schrödinger, 1887~1961)가 파동함수와 파동방정식을 도입해 많은 문제들을 수학적으로 해결하면서 양자역학이 탄생했다. 그러나 아무도 파동함수가 무엇을 의미하는지 모른다는 문제가 있었다.

그리하여 수많은 학자들이 파동함수의 본질과 세상의 본질에 대해 고민하기 시작했고, 코펜하겐 대학교의 보어(Niels Bohr, 1885~1962)와 하이젠베르크(Werner Heisenberg, 1901~1976)를 주축으로 한 ‘코펜하겐 해석’이 대세로 자리잡게 된다. 코펜하겐 해석이 주장하는 요점은 다음과 같다.

1. 확률 밀도 : 파동함수의 제곱은 입자를 발견할 확률을 나타낸다.

2. 비결정론 : 관측이 입자의 상태를 결정한다. 즉, 관측 전에는 입자의 상태가 결정되지 않은 채 중첩되어 있다.

3. 비국소성 : 두 입자가 멀리 떨어져 있어도 서로 즉시 영향을 미칠 수 있다.

코펜하겐 학파가 주장하는 세상의 본질은 매우 충격적이었다. 세상은 확률 파동으로 이루어져 있고, 따라서 선험적으로 결정된 것은 없다. 오로지 수학이라는 알에서 태어난 양자역학은 경험과 직관에서 멀리 떨어져 있었기에 많은 이들에게 혼란을 안겨주었다.

2. EPR 역설과 국소적 숨은 변수 이론

물론 이러한 직관과는 동떨어진 이론에 반대하는 학자들도 있었다. 그 중 가장 유명한 인물이 바로 알베르트 아인슈타인이다. 아인슈타인은 코펜하겐 해석을 강력히 반박하며 “신은 주사위 놀이를 하지 않는다”라는 유명한 말을 남겼다. 그는 확률론과 비결정론을 부정하고, 비국소성을 "유령 같은 원격 작용(spooky action at a distance)"이라며 비난했다.

1935년 아인슈타인, 포돌스키 그리고 로젠은 코펜하겐 해석을 따를 시, 양자역학의 근본 원리인 하이젠베르크의 불확정성 원리(Uncertainty principle)를 위배하며, 이를 해결하기 위해서는 비국소성과 비결정론을 부정해야 한다고 주장¹⁾한다. 즉, 현실은 국소적 결정론을 따르며, 그것을 온전히 설명하지 못하는 양자역학은 불완전하다고 주장한 것이다.

또한 그들은 양자역학이 고려하지 못한 ‘국소적 숨은 변수’가 결정론적 세상을 설명할 수 있다는 ‘국소적 숨은 변수 이론(Local hidden-variable theory)’을 주장한다. 그들의 주장은 논문 “물리적 실재에 대한 양자역학적 기술이 완전하다고 여길 수 있는가?(A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, "Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?)”에 상세히 나와있다.

1) 두 개의 얽힌 입자가 각각 아주 멀리 떨어진 A와 B에게 가있다고 가정해보자. 비국소성과 비결정론을 인정하면, 한 입자를 관측함으로써 다른 입자의 물리량을 정확히 측정할 수 있다. 예를 들어, A에서 입자의 x축 스핀을 측정하고 B에서 입자의 z축 스핀을 측정하면 두 입자의 x,z축 스핀을 정확히 알 수 있다. 그러나 한 입자의 x,z축 스핀을 동시에 정확히 아는 것은 불확정성 원리에 위배된다. 따라서 비국소성과 비결정론을 인정하면 불확정성 원리가 위배되는 것처럼 보인다.

3. 양자역학 vs 국소적 숨은 변수 이론

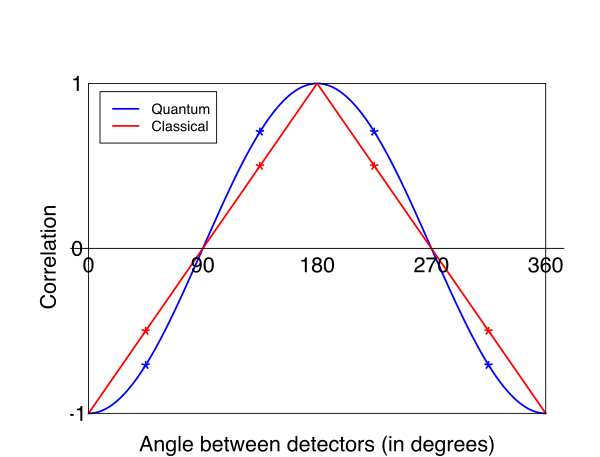

코펜하겐 해석을 통한 예측(파란 선)과 국소적 숨은 변수 이론을 통한 예측(빨간 선)을 비교한 그래프.

과연 어떤 이론이 세상을 더 정확히 설명할까? 보어를 필두로 한 ‘비국소적 비결정론’ 과 아인슈타인을 필두로 한 ‘국소정 결정론’은 20세기 중반 물리학계의 뜨거운 감자였다. 그러나 이론만으로는 어느 쪽이 맞는지 알 수 없기에, 실험적 증거가 필요했다. 이에 1950년대 미국의 물리학자 데이비드 봄(David Bohm, 1917~1992)은 아인슈타인의 주장을 실험적으로 검증하기 위해 광자의 편광 상태를 이용할 수 있다는 것을 밝혀냈다. 그리고 1964년 영국의 물리학자 존 벨(John Bell, 1928~1990)은 얽혀있는 두 광자의 편광 상태를 각도를 다르게 관측한다면, ‘국소적 숨은 변수 이론’과 ‘코펜하겐 해석’이 각각 예측한 결과가 서로 다르다는 것을 알아냈다. 이를 바탕으로로 1969년, ‘양자역학’과 ‘국소적 숨은 변수 이론’ 대결의 막을 내릴 실험이 진행되었고, 실험은 양자역학의 손을 들어주었다.

4. 과학은 반박 속에서 자란다

수많은 논란 속에서 태어난 양자역학은 1969년에 행해진 실험을 통해 비로소 진정한 물리학으로서의 정당성을 부여받을 수 있었다. 세상은 국소적 결정론이 아닌 비국소성 혹은 비결정론을 따름이 밝혀졌다. 이는 여전히 우리를 갸우뚱하게 하지만, 이 이론을 바탕으로 인류는 양자 컴퓨팅 기술을 통한 문명의 도약을 꿈꾸고 있다. 혹자는 자신의 직관만을 고집하며 ‘국소적 숨은 변수 이론’을 제창한 아인슈타인을 비판할 수 있다. 그러나 고집 센 반대론자들이 있었기에 우리는 양자역학과 세상에 대한 본질에 더 깊이, 그리고 확고히 다가갈 수 있었다. 그렇기에 과학은 토론의 장이 되어야 한다고 생각한다. 어떤 의견이든 부끄럼 없이 던져도 괜찮다. 비록 그 의견이 틀릴 수 있어도, 그것이 밝혀지는 과정에서 우리는 반드시 무언가를 배우고 말 것이다.

자연과학대학 홍보기자단 자:몽 김형준 기자 babycrane23@snu.ac.kr

카드뉴스는 자:몽 인스타그램 @grapefruit_snucns에서 확인 가능합니다.

![[2025 겨울 자몽 시리즈: 자연대의 동아리를 소개합니다!] 4. 서울대 야구의 빛, 포톤스(Photons)](/webdata/newsroom/images/20260129/18fz33ez895zaf8zaaczd15zc4az2afz98dz9c5z08.jpg)

![[2025 겨울 자몽 시리즈: 자연대의 동아리를 소개합니다!] 3. 그라운드에서 흘린 땀으로 하나되는, 50년 역사의 자연대 축구부](/webdata/newsroom/images/20260128/01cz9e5z94bz629z77bze89z167z864ze5az619z27.png)

![[2025 겨울 자몽 시리즈: 자연대의 동아리를 소개합니다!] 2. 우리의 얽힘이 만드는 가능성, SQRT](/webdata/newsroom/images/20260129/a81za43zd80z3b1zeb1z502z5efz22az8fcz0c6zc0.jpg)