기후변화의 정치: 국제환경레짐의 어제와 오늘

자연대 홍보기자단 자:몽 7기 | 조민정

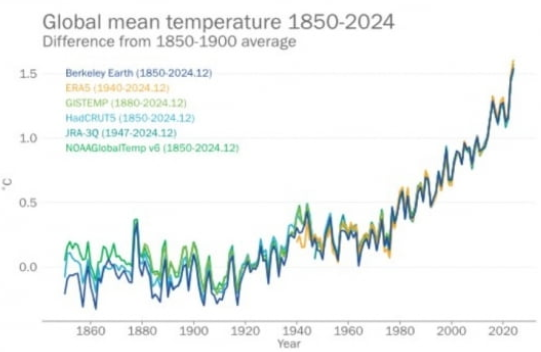

2024년 전 지구 평균온도, 1.55℃ 상승

6개 국제 데이터세트로부터 얻은 2024년 1~9월, 연간 전 지구 평균 온도 편차(1850-1900년 평균 대비).

(사진=https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20241111026059740)

2024년, 지구는 또다시 새로운 기온 기록을 경신했다. 지난 3월 19일 세계기상기구(WMO)가 공개한 ‘전 지구 기후 현황 보고서’에 따르면 지난해 전 지구 평균온도가 1.5도를 넘어섰다. 지난해 전 지구 평균온도는 산업화 이전(1850~1900년)과 비교했을 때 1.55도(±0.13도) 상승했다. 이는 지구 평균기온 관측 175년 만에 최고치 기록이다. 이를 각종 언론에서 대서특필하는 것은 파리협정에서 합의한 ‘1.5도’ 선이 무너졌기 때문이다.

2016년에 발효된 ‘파리협정’(Paris Climate Agreement)에서 각국은 지구온난화를 방지하기 위해 온실가스를 줄이자는 전 지구적 합의를 맺었다. 해당 협정의 핵심 목표는 지구의 평균 온도 상승을 산업화 이전 대비 2도 아래에서 억제하고, 1.5도를 넘지 않도록 노력하는 것이다. 이러한 목표 하에 2020년부터 모든 국가가 기후 행동에 참여하여, 스스로 결정한 온실가스 감축목표를 5년 단위로 제출하고 국내적으로 이행하도록 규정하고 있다.

2024년 전 지구 평균온도가 산업화 이전 대비 1.5도 이상 상승했다는 것은 파리협정의 달성 여부가 불투명해지고 있으며, 인류가 더욱 위험한 상황에 들어섰다는 것을 의미한다. 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 1.5℃ 특별보고서에 따르면, 폭염, 가뭄, 집중호우와 같은 극한기후 현상이 2도에서 훨씬 더 자주, 강하게 발생하며 생태계, 인간 사회에 미치는 영향 또한 더 강하다고 한다. 한 해의 평균 온도가 1.5도를 넘어선 것이 장기적 차원, 기후시스템에서 전 지구 평균 온도가 산업화 이전 대비 1.5도 이상 상승했다는 것을 의미하지는 않는다. 그럼에도, 이러한 변화가 지속된다면 완전하게 1.5도선을 넘어설 것으로 보인다.

공유지의 비극

인류가 직면한 기후위기는 일종의 환경문제로, 공유지의 비극과 관련되어 있다. 공유지의 비극(Tragedy of the Commons) 개념은 1968년 미국의 생물학자 하딘(Garrett Hardin)이 『사이언스(Science)』에 “공유재의 비극”이라는 논문을 발표하면서 알려졌다. 하딘이 예로 든 것은 여러 명의 목동이 하나의 목초지를 공유하는 가상의 사례이다. 목동들은 자신의 가축을 목초지에 방목시키는데, 이때 목동들이 자신의 이득을 위해 더 많은 가축을 방목시키는 행위가 결국 목초지의 파괴를 불러온다는 것이다.

즉, 공유지의 비극은 한 공동체에서 누구나 접근 가능하지만 제한된 공유 자원에 대한 사용이 남용을 가져오고 결과적으로 그 자원의 효용이 감소하게 되는 현상을 뜻한다. 이는 환경문제를 이해하기 위한 가장 기초적인 개념이다. 환경재는 일반적으로 비배제성과 경합성이라는 특성을 갖기 때문이다. 공유지의 비극을 해결하기 위해서는 어떻게 해야할까? 대표적인 해결책 두 가지는 중앙 권위체를 통해서 자원의 남용을 방지하는 것과, 시장에 의해 해결하는 것이 있다. 그러나 기후위기는 무정부상태인 국제사회를 무대로 하고 있다. 따라서 주권 국가를 통제할 수 있는 중앙 권위체가 부재하고, 문제의 대상은 사유화할 수 없는 기후이기 때문에 이들은 대안이 될 수 없다. 기후위기 문제는 근본적으로 정치체제의 불일치와 통합된 생태계라는 간극 사이에서 비롯된다.

국제환경레짐의 형성

그렇다면 문제를 해결하기 위해서는 어떻게 해야 할까? 지구환경정치학에서는 레짐의 디자인(regime design)이 중요하다고 이야기한다. 이때 레짐(regime)이란 구성원들의 기대를 수렴하게 하는 일련의 원칙, 규점, 규칙, 그리고 그 밖의 모든 결정 절차들이라는 포괄적인 개념이다. 레짐의 디자인은 국제환경레짐에서 감시와 처벌에 관한 규칙들, 참여국의 수와 개별 국가의 속성, 규칙의 공평성 등 세밀한 요인을 뜻한다. 레짐의 뜻은 포괄적이지만, 기후위기 문제에서는 주로 국제조약 개념으로 사용된다. 기후위기 문제는 전지구적 문제이고, 이러한 문제에 대응하는 다양한 주체가 있지만 현재까지 중심이 되는 것은 주권 국가들과 국제기구이기 때문이다.

국제환경조약, 포괄적으로는 지구환경정치의 출발은 1972년 스톡홀름 회의(유엔 인간환경회의, UNCHE)다. 1950-60년대에 들어서면서 산업화 부작용이 가시화되었고, 환경문제가 본격적으로 대두되면서 국가 간 환경협력의 필요성이 제기되었다. 이러한 문제의식으로부터 스톡홀름에서 환경보호를 주제로 하는 국제대회가 개최되었고, 이를 시작으로 다양한 환경회의가 개최되어 왔다. 국제환경조약 중 기후위기 대응과 관련된 주요 조약에는 기후변화에 관한 유엔 기본 협약 (UNFCCC:United Nations Framework Convention on Climate Change), 교토의정서, 파리기후변화협약이 있다.

국제사회의 대응: UNFCCC

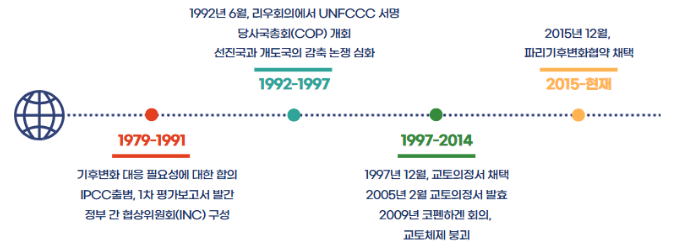

기후변화협약의 전개.

(사진 = 조민정 기자)

1980-90년대 초반은 인간의 활동과 기후변화 사이의 상관관계를 밝히고, 기후변화 대응의 필요성에 대해 합의하는 시기였다. 1979년 WMO가 개최한 제1차 세계기후회의에서 시작된 논의는 1985년 이산화탄소 등 온실가스의 기후변화에 대한 영향 평가를 위한 국제회의, 1988년 변화하는 대기에 대한 세계회의로 이어졌고, 그 결과 1988년 IPCC가 출범하였다. 1990년 발간한 IPCC 1차 평가보고서를 토대로 유엔총회에서 1992년 리우회의 전까지 기후변화협약을 제정할 것에 합의하게 된다.

정부 간 협상위원회(INC) 구성 이후 1992년 5월 UNFCCC가 채택되었고, 6월 리우회의에서 서명되었다. UNFCCC는 인위적인 기후변화 현상을 인식하고 이에 공동으로 대처하자는 기본 합의로, 온실가스 배출 제한을 통한 기후변화 방지가 주요 목적이다. UNFCCC 협약 부속서 Ⅰ은 당사국(40개 선진국)이 2000년까지 온실가스를 이전 수준으로 감축할 것을 명시했으나, 기한과 감축 정도를 규정하지는 않았다. UNFCCC는 유엔 기후변화협약 당사국총회(당사국총회, COP:Conference of the Parties)를 최고 의사결정기구로 정했고, 매년 총회를 열어 협상을 진행하도록 했다.

이 시기에는 이산화탄소 감축 논쟁이 이어졌다. 1995년, COP1에서 공동의 그러나 차별화된 책임(CBDR) 원칙을 기본으로 하여 구속력 있는 감축 협상을 시작하자는 데에는 대체로 합의하였으나 누가, 언제까지, 얼마나 감축할 것인지가 문제였다. 유럽연합 국가들은 높은 감축 수준을 제시한 반면, 일본, 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등은 감축에 부정적이었으며 미국은 의무 감축 자체에 대해 부정을 표했다. 1997년 교토에서 열린 COP3에서 갈등은 더욱 심화되었는데, 미국은 부속서Ⅰ에 포함되어 있지 않으나 온실가스 배출량이 많은 개도국의 의무 감축 동참을 주장했다. 반면 개도국은 CBDR 원칙을 강조하였으며 선진국이 온실가스를 먼저 감축해야 함을 주장했다. 이러한 논쟁 끝에 교토의정서가 채택되었다.

국제사회의 대응: 교토의정서

교토의정서의 주요 내용은 부속서Ⅰ서명국들의 온실가스 의무 감축(1990년 대비 평균 5.2% 미만)이다. 의무 감축 기간을 2008-2012, 2013-2018, 2019-2024 세 시기로 나누어 실행하기로 결정했다. 이때 의무 감축을 돕기 위한 유연성체제(flexibility mechanisms)를 허용하였는데, 배출권 거래제도와 공동이행제도, 청정개발체제가 있다. 그러나 조약은 미국, 호주의 비준 거부로 2004년까지 시행되지 못했으며, 시행된 이후에도 온실가스감축의 효율성에만 집중하여 본 목적과 달리 큰 효과를 거두지 못했다. 이외에도 대량의 온실가스를 배출하는 개도국이 교토의정서에 동참하지 않았고, 생산비 감축을 위한 공장 이전으로 인해 오히려 개도국 탄소 발생이 증가하는 문제가 있었다.

2007년 COP13에서 정한 2년의 기한 동안 제1차 공약 기간 이후의 감축 계획에 대한 논의가 이어졌으나 마땅한 합의가 이뤄지지 못했다. 2009년 코펜하겐 회의에서 주요국과 개도국의 갈등이 정점에 달했는데, 해당 회의에서는 자발적 감축 목표 공개와 개도국의 감축 지원 프로그램을 제작하는 것에 합의하는 것으로 그쳤다. 결국 각국은 교토의정서 이행이 더는 불가능하다는 것을 인정했다.

국제사회의 대응: 파리기후변화협약

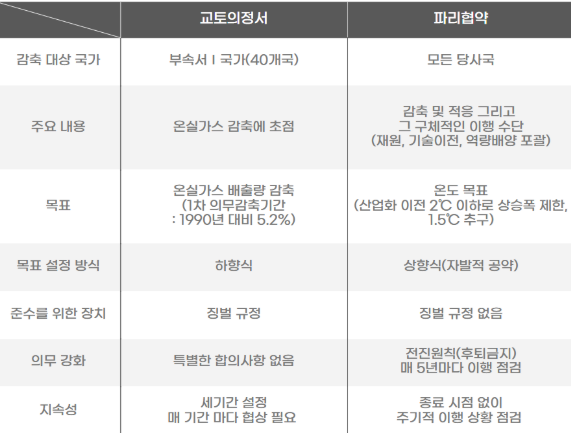

교토의정서와 파리협약 비교.

(사진 = 신상범, «지구환경정치» 215면)

2015년 12월 12일, COP21에서 파리기후변화협약이 채택되었다. 파리협약의 핵심은 국가별 자발적 감축목표(NDCS:Nationally Deter-mined Contributions)의 설정과 공표이다. 그리고 5년마다 NDCs 이행을 점검하기로 했다. 그러나 이러한 감축목표는 의무사항이 아니기 때문에 불이행에 대한 징벌 규정은 존재하지 않는다. 이러한 특성 덕분에 교토의정서 제1차 의무 감축 기간에는 40여개국만 참여한 반면 파리협약에는 197개국이 참여했다.

교토의정서와 파리협약을 비교했을 때, 파리협약은 감축 대상 국가가 큰 폭으로 증가했으나 구속력 없는 조약이라는 점이 큰 단점이다. 교토의정서는 이행 목표를 달성하지 못할 경우에 대한 징벌 규정이 마련되어 있었으나, 이행 기준이 미흡해 편법을 통해 목표 기준을 충족하려 하는 경우가 대부분이었다. 파리협약 체결로부터 10년 가까이 지난 현재, 2024년 평균 온도는 약 1.54℃ 상승했다. 이것이 완전하게 1.5도선을 넘었다는 것을 뜻하지는 않지만, 획기적인 변화가 없는 한 머지않은 미래에 1.5도 선을 넘을 것임은 분명해 보인다.

전 세계 기후 정책 중 96% 실패

아니카 스테케메서 독일 포츠담대 기후영향연구소(PIK) 교수가 이끄는 국제공동연구팀의 연구 결과에 따르면, 20여년간 전 세계에서 시행된 1500개의 기후 정책 중 6000만톤(t) 이상의 탄소 배출 저감에 성공한 정책은 63개에 불과하다고 한다. 성공한 기후 정책의 기준은 '적절하게 설계된 정책에 세제와 가격 우대 조치가 결합된 경우'였다. 연구팀은 효과가 큰 정책 사례의 특징으로 정부의 보조금 지급과 강력한 규제가 결합된 형태를 제시했다. 정책이 시행되는 국가나 부문에 따라 차이가 있지만 탄소 배출에서 큰 비중을 차지하는 선진국의 전력 창출 산업에서 높은 감축 성과를 낼 수 있었다는 것이다. 연구팀은 "효과적인 정책을 식별하는 것은 정책 입안자가 정부의 유의미한 개입을 이끌어내는 데 중요하다"고 말했다.

그렇다면 교토의정서는 왜 실패했으며, 파리협약은 왜 위기를 맞았을까? 교토의정서의 문제점은 명백하다. 첫 번째는 유연성체제에서 그 기준을 분명하게 하지 않아 각국이 편법을 사용하도록 두었다는 점과, 개발도상국은 의무 감축 대상이 아니었다는 점이다. 유연성체제 중 청정개발체제(CDM)는 의무 감축을 해야 하는 부속서Ⅰ국가들이 비부속서Ⅰ국가들(개도국)에서 수행한 온실가스 저감 사업으로 인해 감축된 감축분의 실적 중 일부를 인정해주는 제도이다. 선진국들은 이를 이용해 감축 비용이 더 저렴한 개도국에서 CDM 사업을 대거 수행하였다. 그러나 선진국은 이 과정에서 온실가스감축사업의 효율성에만 집중해 HFC23 등의 감축에 집중하였다. 그러나 HFC23이 온실효과에 미치는 영향은 이산화탄소에 비해 한참 적다. 이러한 관행이 허용된 이유는 CDM 집행위원회에서 6개의 온실가스를 동일하게 취급했기 때문이다. 또한 선진국에서 강화된 규제를 피하기 위해 개도국으로 공장을 이전하면서 개도국의 탄소 발생이 더 증가하는 문제도 발생했다. 또한 비부속서 국가 중 중국 등 경제 규모가 크고 온실가스 배출량이 많은 개도국이 감축 의무 대상에 포함되지 않아 실질적인 감축에 한계가 있기도 했다.

파리협약의 경우 가장 큰 문제는 감축에 대한 구속력이 없었다는 것이다. 2015년 파리 기후변화협약 체결 후 정책연구소(Institute for Policy Studies)의 오스카 레이즈(Oscar Reyes)는 다음과 같은 문제점을 지적했다.

- 목표는 야심차지만 그들이 이 목표를 달성할 것 같지 않다.

- 온실가스(climate pollution) 감축에 대한 구속력이 없다.

- 개도국의 기후변화대응을 위한 새로운(혹은 추가적인) 재정 지원의 약속이 없다.

- 기후변화에 대한 배상(보상) 논의가 원천 봉쇄됐다: 손실과 피해(lose and damage)에서 보상에 대한 논의는 미국의 주도로 완전히 배제되었다.

- 이 문서는 석유, 가스, 석탄 생산자들로 하여금 화석연료를 그대로 두라고 이야기하지 않는다: 심각한 기후변화를 막기 위해 전 세계에 남아있는 화석연료의 80%를 땅속에 그대로 두어야 한다(즉 전 세계에 남아있는 화석연료의 사용을 20% 이하로 막아야 한다)고 과학자들은 이야기한다. 그러나 이번 문서에는 이와 관련한 어떠한 언급도 없다.

- 탄소거래라는 허점을 만들어 마지막 기후변화 대응의 기회를 위태롭게 했다.

- 국제 해운과 항공이 탄소 배출에 포함되어있지 않다.

실제로 파리협약 체결 후 NDC를 달성하고 있는 국가는 극히 일부이며, 대부분 국가는 이에 못미치는 결과를 내고 있다. 또한 2017년 미국 트럼프 행정부가 협약 탈퇴를 선언하고, 실제로 탈퇴하며 문제가 생기기도 했다. 이에 더해 최근 진행된 COP29에서 개발도상국 지원을 위한 기후재원 마련 논의도 원래 필요했던 수준인 연간 1조 달러(약 1453조 원)에 한참 못 미치는 3천억 달러(약 435조 원)를 마련하는 선에 그치면서 기후대응 공조체제에 균열이 생기는 모습을 보였다.

일련의 사건은 실패한 레짐으로 인해 공유지의 비극이 재현되는 모습들을 보여준다. 초기 체제에서 해결되지 못한 개발도상국과 선진국의 감축 의무 문제는 아직까지 이어져오고 있으며, 각국의 자발적 이행에 기댄 감축 목표는 달성되지 못했다. 이제는 세계 경제체제 하에서 각국의 양심에 의거한 자발적 협조를 기대하는 미흡한 레짐이 아닌, 각국에게 적절한 보상과 제약을 거는 촘촘한 레짐을 디자인 할 필요가 있다. 그리고 이러한 레짐의 디자인은 기후정책의 실패를 되돌아 봄으로써 이뤄질 수 있을 것이다.

참고자료

신상범. (2022). 지구환경정치-형성, 변화, 도전. 명인문화사.

강은숙, & 김종석. (2022). 환경정책의 이해-규제에서 넛지까지. 윤성사.

류병화. (2025.03.19). 가장 더웠던 2024년…'온난화 제한선' 넘어선 첫 해 기록. 한국경제. https://www.hankyung.com/article/202503193701i

에너지기후정책연구소. (2015.12.15). 파리 기후변화협약의 7가지 문제점 : Seven Wrinkles in the Paris Climate Deal. https://ecpi.or.kr/37/?bmode=view&idx=12732800

손영호. (2025.02.11). 세계 기후대응 공조체제 균열 커져, "지구온난화 속도 10년 빨라진다". 비즈니스포스트. https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=383045

박정연. (2024.08.26). 기후위기 왜 심해지나 봤더니..."대다수 기후정책 실패". 동아사이언스. https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=383045

이신형. (2025.01.10). 기후변화 저지선 1.5도 무너지나...C3S, "작년 1.6도 상승". ESG경제. https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=9582

자연과학대학 홍보기자단 자:몽 조민정 기자 hidra0411@snu.ac.kr

카드뉴스는 자:몽 인스타그램 @grapefruit_snucns에서 확인할 수 있습니다.