실험실 밖 진짜 과학, 전재규 학술캠프 2일차 지질답사를 훔쳐보다!

자연대 홍보기자단 자:몽 7기 | 정율의

과학자 하면 무엇이 떠오르는가? 아마 많은 사람이 하얀 가운을 입고 실험실에서 비커를 들고 있는 모습을 상상할 것이다. 하지만 여기, 연구실을 박차고 나와 자연이라는 거대한 실험실로 향하는 이들이 있다. 바로 서울대학교 지구환경과학부 학생들이다.

지난 9월 12일부터 13일까지 서울대학교 자연과학대학의 연례 학술 행사인 '전재규 학술캠프'가 열렸다. 행사 이튿날인 13일, 지구환경과학부 학생들이 참여하는 지질답사 현장을 직접 따라가 보았다.

0. 오늘의 탐사일지: 인천 해안가에서 암석의 비밀을 찾아서

지질답사의 설렘으로 시작한 2일차 아침, 우리는 인천광역시 중구의 해안가로 향했다.

10:00~12:00: 야외조사 1, 2 (을왕동, 운서동 일대)

12:00~13:00: 점심 식사

13:00~16:30: 야외조사 3 (예단포 일대)

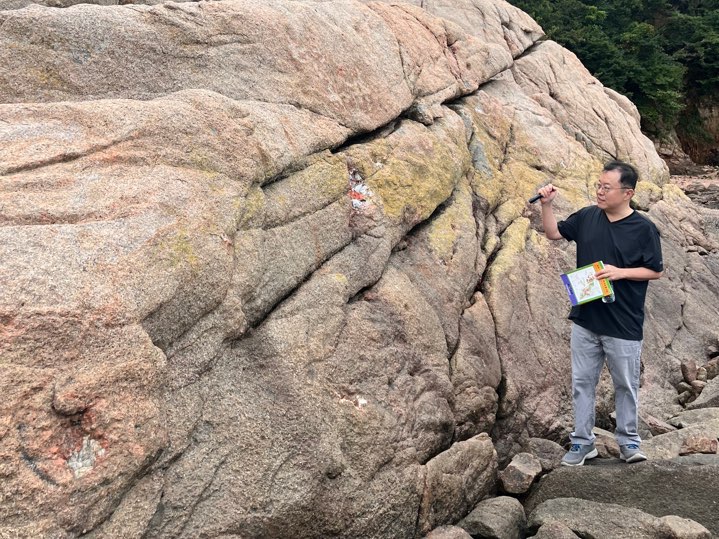

버스에서 내리자마자 우리를 맞이한 것은 시원한 바닷바람과 거대한 화강암체였다. 그리고 그 앞에서 우리의 암석 길잡이가 되어주실 서정훈 교수님의 현장 강의가 시작되었다.

1. 암석의 '조직'으로 읽는 마그마의 마지막 순간

현장에서 학생들은 먼저 암석의 조직을 관찰하는 법을 배웠다. 화강암 내에 유독 굵고 거대한 결정들이 발달한 페그마타이트(pegmatite) 구역이 주요 관찰 대상이었다. 서정훈 교수님은 “마그마의 후기 냉각 단계에서 물과 휘발성 성분이 풍부해지면 용융체의 점성이 낮아지고 이온 확산이 빨라져 광물이 크게 성장할 수 있다”며, “그 결과가 바로 거정질(pegmatitic) 조직”이라고 설명하셨다.¹

1) 페그마타이트(Pegmatite): 후기 냉각 단계에서 큰 결정이 성장해 생기는 거정질 암맥.

교수님은 “화강암질 마그마에는 초기 2–5% 정도의 물이 포함되지만, 석영·장석 등이 먼저 정출되면서 잔류 용융체에는 물과 비호정성 원소(incompatible elements)가 상대적으로 농축된다”라고 덧붙이셨다. 붕소·플루오린·리튬과 같은 원소들이 대표적이며, 이러한 조성 변화와 낮은 점성은 광물의 비정상적인 성장을 도와 주먹만 한 결정을 만들어낸다.

학생들의 질문에 답하며 암석의 조직을 설명하고 있는 서정훈 교수님. (사진 = 정율의 기자)

2. '맥'을 통해 추적하는 유체의 흔적과 광화작용

해안가를 따라 걷다 보니 암석의 균열을 하얗게 채운 석영맥(quartz vein)이 뚜렷하게 관찰됐다.² 이는 마그마의 후기 단계에서 분리된 열수 유체, 즉 열수가 암석의 균열을 따라 이동하며 SiO₂를 남긴 결과다. 학생들이 “여기 반짝이는 건 뭐예요?”라고 묻자, 교수님은 “황화광물(sulfide)류인 황철석(pyrite)과 황동석(chalcopyrite)이 흔하다”라며 “열수 유체가 운반한 금속 성분이 온도·화학 조건 변화로 침전된 흔적”이라고 설명하셨다.

2)석영맥(Quartz vein): 열수 유체가 균열을 따라 이동하며 남긴 SiO₂ 충전물.

이러한 특징은 금·구리 등 유용 광물의 농집 가능성, 즉 광상 형성의 잠재력을 시사한다. 교수님은 이 관찰이 곧 광산 개발을 의미하는 것은 아니지만, 지하나 인근에 광체가 존재할 가능성을 제시하는 중요한 지질학적 증거라고 강조하셨다.

3. 열수 변질로 읽는 암석의 '온도 이력'

오후 예단포 일대에서는 암석이 녹색을 띠는 변질대가 여러 구간에서 관찰됐다. 이는 녹니석(chlorite), 녹렴석(epidote), 견운모(sericite) 등 변성 광물이 생성된 것으로, 기존 암석이 열수 유체와 반응하며 성질이 변한 열수 변질(hydrothermal alteration)의 결과다.³ 교수님은 “보웬의 반응계열처럼, 변질 광물 또한 온도에 따라 안정하게 생성되는 종류가 다르다”며, “온도가 높을 때는 각섬석, 더 낮아지면 흑운모, 더 떨어지면 백운모(=견운모)가 안정하다”고 설명하셨다. 맥 주변의 광물 조합을 통해 우리는 눈에 보이지 않는 유체의 온도 변화를 역추적할 수 있었다.

3)열수 변질(Hydrothermal alteration): 뜨거운 유체가 암석과 반응해 새 광물을 형성하는 과정. 녹니석·녹렴석·견운모 등이 지시자.

녹색을 띠는 변질대의 모습. (사진 = 정율의 기자)

4. 기자의 메모: 지질답사가 지구환경과학부만의 매력인 이유

흔히 과학자를 ‘실험실 속 연구자’로만 상상하지만, 지구환경과학부의 하루는 종종 야외에서 시작된다. 바닷가 암벽에서 손가락으로 조직을 더듬고, 돋보기로 광물의 반짝임을 확인하고, 갈라진 균열 속을 따라 유체의 길을 상상한다. 때로는 하천에서 시료를 채취하고, 돌아와 실험실에서 분석으로 ‘현장의 가설’을 검증한다. 이 과정에서의 긴장감과 몰입감은 지질답사만의 매력이다.

오늘 본 페그마타이트의 거대한 결정은 냉각사의 마지막 장면을 보여주었고, 석영맥과 황화광물은 눈에 보이지 않는 유체의 흐름을 광물로 남겼다. 변질대를 가로지르며 색이 달라지는 암석은, 마치 온도계처럼 과거의 열 이력을 말해준다. 그 모든 장면을 직접 보고 만지는 경험, 이것이야말로 지구환경과학부 학생들이 지질학을 사랑하게 만드는 진정한 매력이다.

지질답사를 마친 지구환경과학부 학생들과 교수님들의 모습. (사진 = 지구환경과학부)

맺음말

하루 동안의 답사는 바닷가의 바람과 파도 소리, 그리고 암석이 전해주는 오래된 시간을 함께 품는다. 교실에서 배운 용어들이 현장에서 입체로 살아 움직이고, 하나의 돌 속에서 마그마·물·온도·시간이 얽힌 지구의 이야기가 열린다. 지질답사를 할 수 있는 전공, 그 자체가 지구환경과학부의 가장 큰 매력이며, 오늘도 우리가 현장으로 나가는 이유다.

참고문헌

1. Grotzinger, J. P., & Jordan, T. H. (2018). 지구의 이해 (이의형 외, 역, 제7판). 시그마프레스. (원서 출간 2014)

자연과학대학 홍보기자단 자:몽 정율의 기자 yule27@snu.ac.kr

카드뉴스는 자:몽 인스타그램 @grapefruit_snucns에서 확인할 수 있습니다.

![[2025 겨울 자몽 시리즈: 자연대의 동아리를 소개합니다!] 7. 화학이라는 고리로 연결되어 함께 배워가는, RxN](/webdata/newsroom/images/20260201/ab3z8cbz838z3bdz65eze6fzd5ez79bzdd3z0e3zb7.png)

![[2025 겨울 자몽 시리즈: 자연대의 동아리를 소개합니다!] 6. 거대한 구름을 만들 작은 응결핵, ATOM](/webdata/newsroom/images/20260129/ccezd8cz609z5acz9d3ze0aza1az925z98czc23z76.jpg)

![[2025 겨울 자몽 시리즈: 자연대의 동아리를 소개합니다!] 5. 서울대학교 수학문제연구회, SNUMPS](/webdata/newsroom/images/20260130/ab1z673z7cczea2zc88z818zdf0z810z4c9z78cz45.png)