[2024 여름 자몽 시리즈: 연구, 어떻게 하지?] 1. 연구는 마라톤, 재미를 좇아 꾸준히 나아가는 길

자연대 홍보기자단 자:몽 5기 | 장영은

[연구, 어떻게 하지?]에서 첫 번째로 취재한 연구원은 물리천문학부의 한 연구실에 계신 우승범 연구원이다. 연구원이 된 지 얼마 되지 않아 아직 적응해 나가는 중이라는 그의 겸손함 속에서 자신이 연구하는 분야에 대한 열정을 엿볼 수 있었다. 그에게 있어 연구는 마라톤이라고 한다. 하루하루 꾸준히 나아가는 우승범 연구원과의 인터뷰를 통해 그의 연구 생활을 들여다보자.

Q. 무엇을 연구하고 계신가요?

A. 저는 고체 물리, 응집 물리 중에서 반도체 표면에 나노 전극을 만들어서 전자 한 개가 들어설 수 있는 양자점*을 만든 다음에 그 안에서 양자 컴퓨팅을 적용할 수 있는 플랫폼을 연구하고 있습니다.

*0차원적 구속으로 에너지 준위의 양자화가 나타나는 나노 크기의 초미세 입자

Q. 연구하시는 분야를 자세히 설명해 주세요.

A. 제가 연구하는 분야를 간단히 설명하자면 반도체 양자점 기반 양자컴퓨팅입니다. 우리 연구실에서 연구하는 주제가 여러 개 있는데, 저 같은 경우에는 회사와 협업해서 회사 공정 시설을 사용한 양자점 공정 기술을 개발하는 시도를 하고 있습니다. 양자점 한두 개를 만드는 게 어렵다 보니까 만들 수 있는 양자점의 개수를 늘리는 연구가 중점적으로 진행되는데, 연구실에서는 각 양자점의 조절, 튜닝, 측정에 필요한 기술을 개발하고 있습니다. 저는 옆에서 반도체 양자점 큐비트*와 초전도 공진기**를 통해서 양자점의 장거리 확장성을 연구하고 있습니다. 양자점은 무척 조그마한 영역인데 움직이는 길이가 길어서 멀리 떨어진 양자점과 서로 연결할 수가 있어요. 이것을 확장성이라고 합니다.

*양자비트(quantum bit)의 줄임말이다. 기존의 컴퓨터가 비트(0 또는 1)를 이용해서 정보를 처리하는 것과 다르게 양자 컴퓨터는 큐비트를 이용한다. 0, 1의 중첩 상태(00, 01, 10, 11)와 얽힘을 가져 컴퓨터의 계산능력과 정보 저장량이 향상된다.

**한정된 공간 안에 파동을 가두는 장치로써 빛, 음파, 전자기파를 제어하는 데 사용된다.

Q. 연구원님의 일과가 어떤지 궁금합니다.

A. 제가 최근 6개월 동안 스위스에 파견 연구를 다녀와서 한국에 온 지 일주일밖에 되지 않았습니다. 와서 한 게 그렇게 많지 않아서 이야기하기 좀 그렇습니다 (웃음). 대충 설명하자면 통근을 하기 때문에 오전 7시 반에 일어나서 일찍 학교에 오면 9시 전이 됩니다. 목표는 항상 9시 전인데, 그 이유가 9시에 반도체공동연구소 장비 교육 선착순 신청이 항상 1분 만에 마감되기 때문입니다. 이번 주 5일 중에 하루인가 이틀 성공했습니다 (웃음). 지하철을 타고 출근하는데, 가는 길에 아카이브라는 사이트에 들어가서 올라온 논문을 한번 쭉 보는... 것을 목표로 삼고 최근에 실천하기 시작했습니다. 물리과는 출판되기 전에 논문을 올리는, 모든 논문이 수록된 사이트가 있어서 제 분야인 mesoscopic physics*를 치면 요즘은 논문이 3, 40개 정도 올라옵니다.

*중시계 물리학. 입자가 너무 작지도, 크지도 않은 범위에서 일어나는 현상을 연구하는 학문이다. 입자를 작게 잘라 나가다 보면 고전역학이 적용되던 입자에 나타나는 양자역학적인 특성을 활용하기도 한다.

9시에서 11시 사이에는 전날 남아 있는 일을 합니다. 스위스 협력 교류 연구실에서 쓰는 PCB(printed circuit board)가 하나 있었는데, 이게 컴퓨터에 들어가는 초록색 칩과 비슷하게 생겼고 나중에 소자를 측정할 때 꼭 필요합니다. 최근에는 이것과 비슷한 것을 하나 만들기로 계획해서 새로운 것을 디자인하고 오늘 아침에 주문 넣고 왔습니다. 이 작업을 하다가 점심 먹고, 12시부터 5시까지 오후 작업을 합니다.

최근에는 계속 PCB 일을 했지만, 스위스에 있을 때는 공정하러 가기도 했습니다. 사실 오후에는 공정하려는 사람이 많아서 예약이 꽉 차 있거든요. 그래서 오후에는 공정보다는 들어가 있는 소자가 있으면 측정하고, 측정한 다음에 데이터가 나오면 fitting*하고, 그동안에 fitting 프로그램 코드를 짜기도 합니다. 정해진 루틴이 없이 맨날 달라요. 오후 작업 하다가 저녁 먹기 전후에 28동 3층에 있는 헬스장에 운동하러 갑니다. 자연대 헬스 동아리를 하고 있어서 대학원 동기분과 작년부터 꾸준하게 운동을 해왔습니다. ‘연구는 안 하더라도 운동은 열심히 하자’는 마인드로 열심히 운동했었는데, 스위스에 다녀온 이후로 열심히 안 하고 있습니다 (웃음).

*fitting: 특정 모델에 실험에서 얻은 데이터를 맞추고 그 정확도를 분석하는 작업

보통 소자를 만들면 극저온 냉장고에 넣는데, 온도가 높으면 노이즈*로 인해 아무것도 안 보이기 때문입니다. 그다음에, 소자에 직접 고주파 신호를 넣어 주면서 나오는 신호를 읽거나 양자점을 형성하는 등 컴퓨터 앞에서 남은 일을 작업합니다. 새벽에는 장비가 다 비어 있고 자유롭게 쓸 수 있어서 일주일 동안 밤낮을 바꾸면서 새벽 공정을 한 적도 있습니다. 또, 굳이 따지자면 연구하는 시간보다는 준비하는 시간이 더 많이 걸립니다. 행정 서류를 맞게 이용한다든지, 셋업을 한다든지, 장비를 주문한다든지 말이에요. 이렇게 작업하다가 보통 저녁 10시에 퇴근합니다.

*개발자가 의도하는 바와 상관없이 발생하는, 시스템을 방해하는 전기, 자기적 요인. 온도를 낮추면 전자의 충돌이 줄어들고 파동성이 나타나 양자역학이 적용된다.

Q. 양자점 연구는 어떤 장점이 있나요?

A. 이 분야의 연구가 20년도 넘게 계속되었지만 최근 몇 년 사이에는 구글, IBM 등의 회사에서 연구를 시작하면서 양자 컴퓨팅에 관한 관심이 세계적으로 높아지고 있습니다. 양자 컴퓨팅은 결국 큐비트를 만드는 일인데, 현재 이를 실현하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 예를 들면, 모 회사에서는 초전도 Josephson junction*을 이용한 큐비트를 만들고 있습니다. 또 상업적으로 많이 이용되는 방법으로 중성 원자, 리드버그 원자, 이온 트랩** 등을 이용한 방법이 있는데, 우리 연구실은 앞서 소개된 방법들과는 다르게 양자점을 이용해 큐비트를 만들고 있습니다.

*초전도체와 초전도체 사이에 산화막을 샌드위치처럼 삽입하여 초전도체가 서로 닿지 않더라도 전류가 흐르게 만든 상태

**큐비트의 중첩 상태를 만들려면 어떤 물리적 실체를 2개의 양자 상태(0과 1)로 만들어야 한다. 원자나 이온을 제어하여 그 물리적 실체로 이용하는 것이다.

Q. 양자점이 정확히 무엇인지 설명해 주세요.

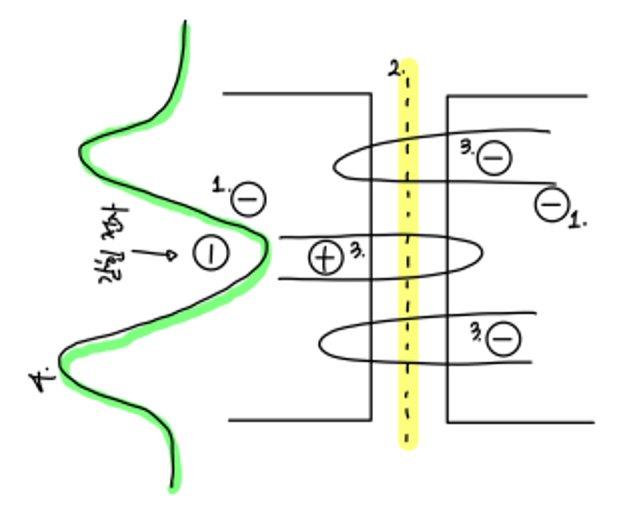

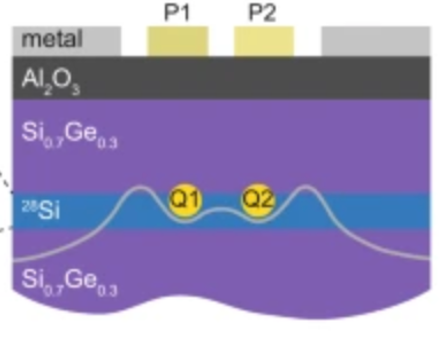

양자점이 무엇인지 자세히 설명해 드리자면, 우선 실리콘 저마늄 기판이 필요합니다. 기판은 가장 아래쪽에 있는 실리콘 저마늄 위에다가 실리콘을 전체적으로 10nm 정도 깔고, 그 위에 실리콘 저마늄을 다시 덮습니다. 이렇게 되면 실리콘층이 그 사이에서 샌드위치처럼 감싸지는 것입니다. 이때 퍼텐셜을 보면 실리콘층에서만 훅 내려갔다 다시 올라가기 때문에 전자들이 모두 퍼텐셜이 낮은 지역으로 집중됩니다. 그러면 실리콘층 안에서 전자가 뭉쳐지기 때문에 그곳에서만 2차원에서 자유롭게 전자가 다닐 수 있는 2차원 전자계(two-dimensional electron gas)가 생긴다고 합니다. 전자가 다 퍼져 있는 게 아니라 2차원으로 국한되는 겁니다. 그다음에 실리콘 젤 기판 위에 두께가 50nm 정도 되는 작은 전극들을 50nm 간극으로 놓습니다. 2차원 전자계가 있다고 하고, 거기에 퍼텐셜을 주기적으로 놓게 됩니다.

설명을 돕기 위한 일러스트 (그림=우승범 연구원 제공)

실리콘 저마늄 기판의 단면 (사진=Paquelet Wuetz, B., Losert, M.P., Koelling, S. et al. Atomic fluctuations lifting the energy degeneracy in Si/SiGe quantum dots. Nat Commun 13, 7730 (2022).)

그림으로 다시 설명해 보면, 금으로 만든 금속판 두 개에 모두 음의 전압(1)을 걸게 되면 전자로서는 금속판에 퍼텐셜이 높아지니까 그쪽으로 가기 싫어집니다. 결국 전자들은 금속판 사이에 있는 좁은 틈(노란색)으로밖에 다닐 수 없게 됩니다(2). 원래 전자가 있을 수 있는 곳이 2차원이었는데 이렇게 되면 사실상 1차원이 되는 거죠. 그다음에 여기다가 각각 마이너스, 마이너스, 플러스 전극을 놓습니다(3). 그렇게 되면 전자로서는 마이너스 쪽에는 벽이 생긴 거고 플러스 쪽은 가기 좋은 곳이 된 거잖아요. 1차원으로 퍼텐셜 그림을 그려보면(초록색) 플러스 쪽에는 낮은 우물이 있어서 전자들이 거기에 갇힐 수 있게 됩니다(4). 전압을 높이고 낮추면서 벽이 얼마나 높고 우물이 얼마나 낮은지 조절할 수 있습니다. 양자역학을 공부해 보면 이 우물이 깊을수록 우물 안에 들어있는 전자가 존재할 수 있는 에너지 준위가 많아지는 것을 알 수 있습니다. 저희가 전압을 잘 조절하면, 다시 말해 벽을 잘 높이면 전자가 딱 하나만 들어가게 할 수 있습니다. 그런 다음에 전자의 스핀 업, 다운 성질로 큐비트를 만들 수 있습니다.

Q. 연구를 하시면서 요즘 가장 많이 드는 생각은 무엇인가요?

A. 마음대로 안 될 때가 많은 것 같습니다 (웃음). 힘들게 만들어서 상태가 멀쩡해야 하는데 주파수가 이상하거나, 똑같은 방법으로 했는데도 결과가 달라집니다. 공정을 간소화해야 하는데 디테일이 너무 많아서 그런 것 같습니다. 실험한 날짜만 달라져도 장비가 달라지는 느낌입니다.

스위스에 다녀왔을 때 참여했던 프로젝트가 한국에서 양자점을 만들고 스위스에서 공진기를 만드는 것이었습니다. 그래서 한국에 계신 선배가 1월부터 5월까지 양자점을 만들고 제가 스위스에 가서 그것을 공진기에 올려서 7월 정도에 프로젝트가 마무리됐습니다. 저희가 작년 10월 정도에 디자인하기 시작해서 거의 반년에 걸쳐 소자를 만들었는데, 최근에 제가 스위스에서 측정해 보니 전류가 안 통하는 겁니다. 전류가 통해야 실험을 시작할 수 있는데 말이죠. 미리 확인할 수도 없는 거라서 그럴 수 있다 싶기는 합니다. 결론은 이처럼 내 마음대로 되지 않을 때가 있지만, 그럼에도 불구하고 하나라도 되면 좋으니까 ‘keep going’ 해야 한다고 생각합니다. 박사 과정이 6년인데 다시 하면 되니까요.

두 번째는 ‘남의 말을 너무 믿지 말자.’입니다. 그럴 때가 있더라고요. 제가 소자를 만들고 냉장고에 넣어 놨는데 누가 먼저 가서 쓱 보더니만 상태가 이상한 것 같다고 저한테 얘기합니다. ‘이상이 없어야 하는데 왜 안 된다고 하지?’ 생각하며 나중에 가서 확인하고 측정해 보면 또 멀쩡합니다. 아무래도 본인이 만든 소자고, 가장 시간을 많이 들이면, 그것에 대해 가장 애정이 있고 성공하길 바라는 사람은 본인일 수밖에 없거든요. 남의 말을 믿고, 물어보는 것도 중요하지만 결국에는 자기 경험에서 대답이 올 것입니다. 남이 기억해서 말해주는 게 도움이 될 수도 있지만, 제가 알고 있는 정보를 다 알고 얘기하는 것이 아니기 때문에 그들이 주는 조언 중에는 딱 맞지 않는 것도 있더라고요. 모르겠어요. 제가 불신이 많은 건지 (웃음).

저는 좀 조심스러운 사람이었거든요. 뭔가를 하기 전에도 계획이 다 완벽해야 하고, 내가 모든 것을 알고 있어야 실험을 시작했습니다. 예를 들면 도면을 회사에 맡기기 전에 모든 것을 다시, 또다시 확인하고 철저하게 하려는 편이었습니다. 최근에 어떤 공정 교육에 갔다가 공정을 잘하는 사람을 알게 되었는데, 남들에게 물어봐서 완벽하게 하는 것도 중요하지만 결국에는 뭔가를 해봐야지 알 수 있고, 해보고 고쳐나가면서 여러 번 시도하는 게 차라리 나을 수도 있다는 이야기를 들었습니다. 그래서 원래 그런 사람이 아니지만 공정을 막 해봤습니다. 돈도 교수님께서 어차피 대주시는 거니까 ‘이참에 내가 하고 싶은 것 다 해보자’ 하고 되지 않을 공정도 막 했습니다. 하다 보니까 뭔가를 물어봐서 배우는 것보다 틀리더라도 제가 직접 보면서 배우는 게 훨씬 많더라고요. 그게 저에게는 큰 수확이었던 것 같습니다.

Q. 연구하실 때 가장 많이 사용하시는 방법론은 무엇이 있나요? 어떤 방법으로 실험을 가장 많이 하시는지 궁금합니다.

A. 반도체를 공정할 때 사용되는 소자를 만드는 것이 주된 방법론이 됩니다. 서울대에 ‘반도체공동연구소’ 또는 물리천문학부에 ‘응용물리연구소’가 있는데, 거기에서 리소그래피를 사용합니다. 리소그래피라는 것이 사진 인화 기술 같은 것이라던데, 그림을 그리듯이 소자를 만드는 것입니다.

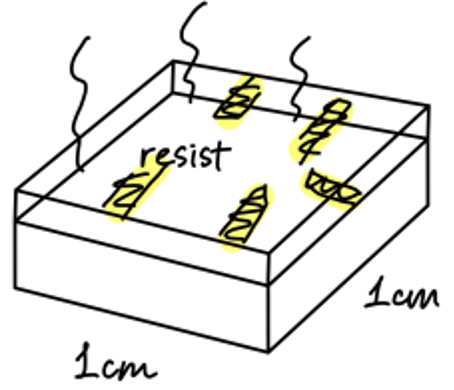

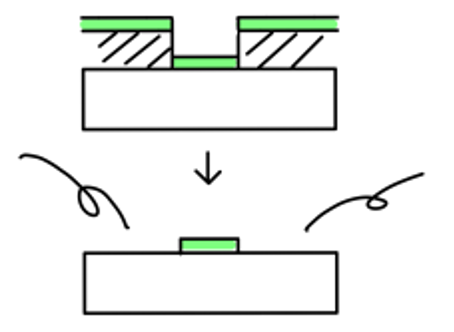

설명을 돕기 위한 일러스트 (그림=우승범 연구원 제공)

소자용 기판의 크기가 대략 1cm*1cm이기 때문에 손으로는 아무것도 못 하고 기계를 써야 합니다. 우선 위에 얇게 레지스트*를 뿌립니다. 어떻게 뿌리냐면, 레지스트를 한 방울 떨어뜨린 다음 빠르게 돌리면 표면에 고루 퍼집니다. 그다음에 구우면 물이 다 날아가고 유리 조각들만 남게 됩니다. 표면에 레지스트를 구성하는 고분자(polymer)가 위에 얇게 붙는 거죠. 레지스트를 도포한 다음에도 과정이 나뉘는데, 전자빔을 쓰는 경우도 있고 광학 빔을 쓰는 경우도 있습니다. 저희가 원하는 그림을 일단 손으로 컴퓨터에 그린 다음 이것을 리소그래피 장비에 넣으면, 전자 리소그래피는 전자를, 광학 리소그래피는 빛을 그린 대로 쏘아 줍니다. 고분자인 레지스트는 빔을 맞은 부분만 끊기게 되고, 디벨로퍼라는 현상액에 넣으면 빔을 맞은 부분만 날아가게 됩니다(노란색).

*빛/전자빔을 맞으면 화학적 특성이 변하여 반도체 기판 위에 집적 회로의 밑그림을 그릴 수 있게 한다. 액체 속에 유리 조각이 떠 있는 액체 유리 같은 질감이다.

설명을 돕기 위한 일러스트 (그림=우승범 연구원 제공)

그다음으로 여러 종류의 증착기가 있습니다. 전자빔 증착기, 스퍼터*, 물리적으로 때려서 증착하는 장비, 녹여서 증착하는 장비, 레이저를 쏴서 증착하는 장비 등이 있습니다. 어쨌든 어떤 증착기에 만들어진 소자를 넣으면 위에 얇게 금속(초록색)을 도포할 수 있습니다. 여기서 레지스트를 다 날리면 그림 그린대로만 금속이 남고 나머지는 탈락합니다. 이렇게 저희가 원하는 그림을 금속으로 반도체 기판에 그릴 수 있습니다. 전자현미경, 원자현미경, AFM, SEM 등 여러 가지 현미경을 사용하여 소자가 잘 만들어지고 있는지 확인하기도 합니다.

*진공 상태에서 타겟을 이온으로 충돌하고 타겟에 있는 입자가 튀어 나가 반도체 기판 위에 증착된다.

Q. 실험을 하다 보면 육체적으로 힘든 부분도 있나요?

클린룸에서 작업하는 반도체 연구원 (사진=서울대학교 자연과학대학)

A. 이런 공정 자체가 육체적으로 힘이 많이 듭니다. 공정을 하려면 TV에서 보는 우주복 같은 방진복을 입고 방*에 들어가야 하고, 여섯 일곱 시간씩 그 안에서 일을 해야 할 때가 있습니다. 아무래도 밖에서 일하는 거에 비해서 피곤하고, 먼지 때문에 핸드폰을 꺼내면 안 돼서 핸드폰을 못 보는 상태에서 일하는 게 힘듭니다. 그렇게 몇 시간씩 기다리며 기기가 잘 작동되는지 확인합니다.

*먼지가 전혀 없어 클린룸이라고 불린다. 먼지가 미세한 회로에 영향을 미쳐 불량을 일으키지 않도록 하기 위함이다.

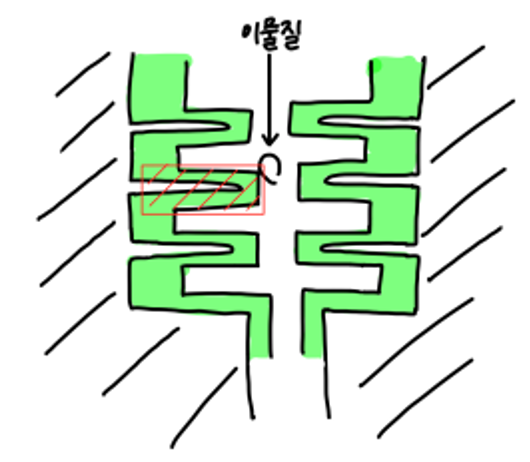

설명을 돕기 위한 일러스트 (그림=우승범 연구원 제공)

한번은 위 같은 디자인의 반도체 기판으로 작업하고 있었습니다. 두 금속(초록색) 사이의 거리가 무척 가깝다 보니까 이물질로 인한 쇼트*가 나면 안 되는 상황이었습니다. 그런데 반도체 기판을 현미경으로 보다 보면 온갖 이물질이 다 있어요. 그래서 어떤 곳에 금속 이물질이 있으면 '이물질이 있는 손가락**(빗금이 쳐진 곳)을 그리지 말자' 하고 디자인에서 빼버립니다. 하필 이 작업을 할 때 손가락이 몇천 개 정도 있는 상황이어서 현미경을 이용해서 눈으로 돌려가면서 하나하나 봐야 했습니다. 그렇게 어떤 부분을 디자인에서 빼고 어떤 부분을 안 뺄지 보려고 다 검진해야 했던 경험이 아직은 제가 했던 일 중에 가장 재밌었던 것 같아요.

*전기 회로의 두 점 사이의 절연이 잘 안되어서 두 점 사이가 접속되는 일

**기판에서 튀어나온 곳을 지칭하는 말이다.

Q. 연구자가 가져야 하는 가장 중요한 자질은 무엇이라고 생각하시나요?

A. 끈기 아닐까요? 저는 결국에는 가장 시간을 많이 쓴 사람이 보통은 제일 잘한다고 생각하기 때문에 지치지 않고 계속 일할 수 있는 것이 중요하다고 봅니다. 나중에 정해졌을 때는 루틴하게 매일 9시에 출근해서 저녁 10시면 퇴근하는, 일정과 루틴이 바뀌지 않는 사람이 되고 싶습니다.

Q. 이전에 컴퓨터를 사용한다고 하셨는데, 주로 컴퓨터로 어떤 일을 하시나요?

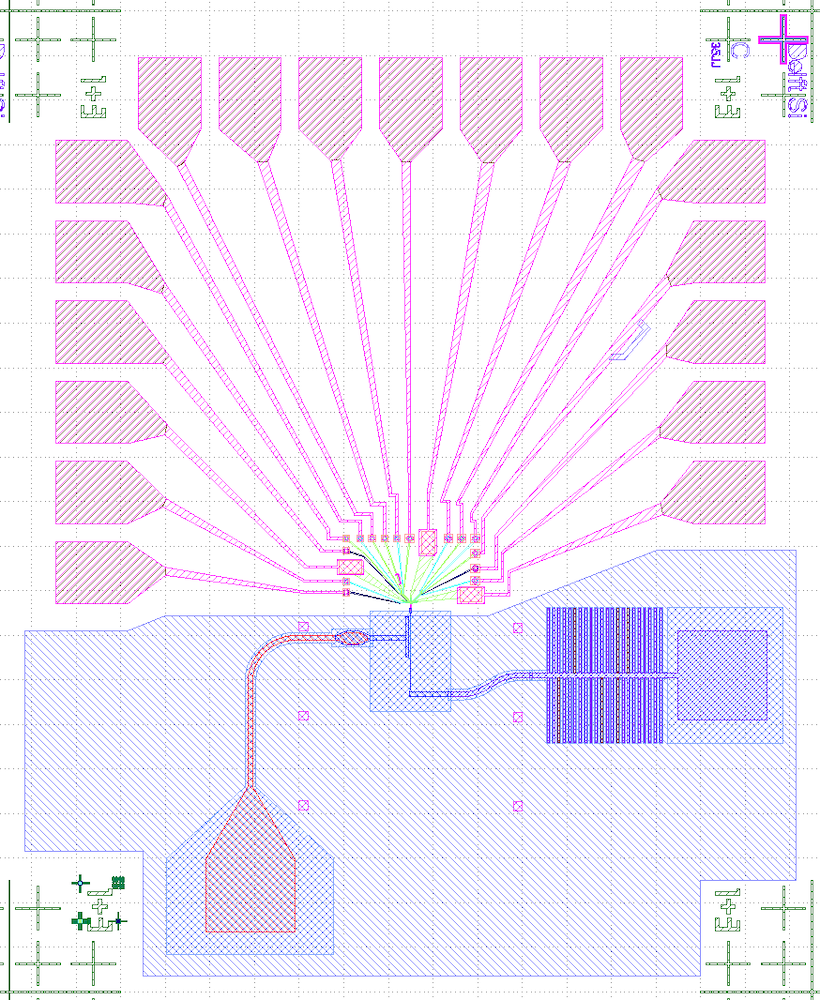

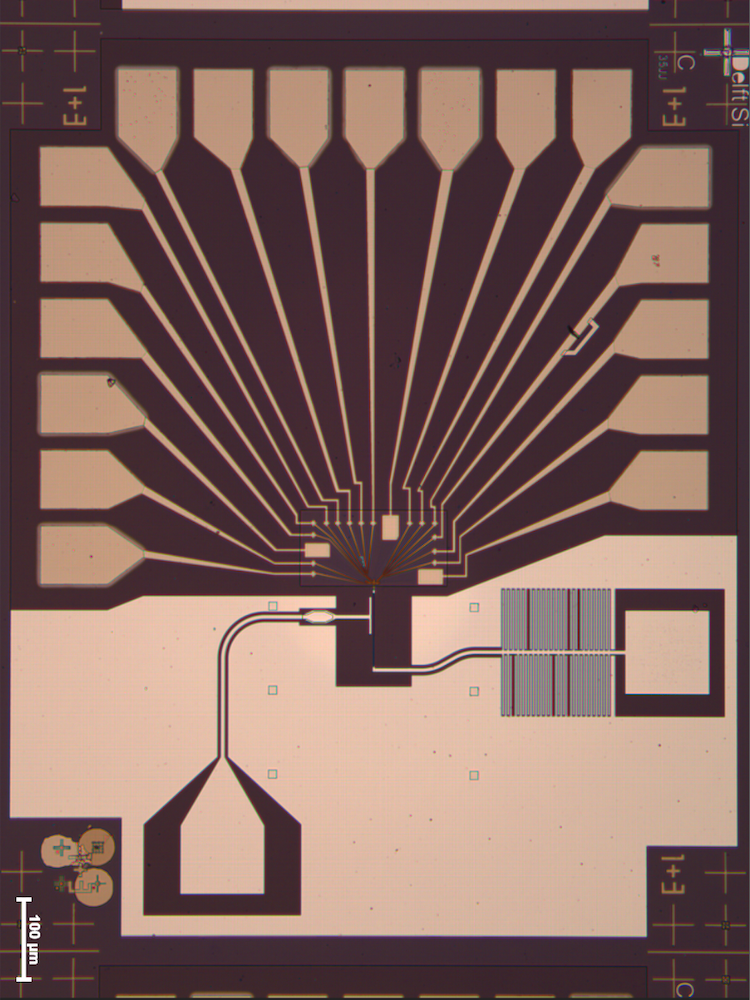

CAD 예시. (사진=우승범 연구원 제공)

A. 공정할 때는 일단 CAD(computer-aided design)을 하나하나 그립니다. CAD는 여러 방면에서 쓰이는데, 건축할 때도 그것만의 CAD 프로그램이 있고 반도체 공정을 하더라도 고유의 CAD 프로그램이 있습니다. 저희가 실제로 만들 소자를 미리 그려 놓고 그대로 리소그래피 장비에 넣으면, 그림 그린 대로 전자빔을 쏴 줍니다. 시뮬레이션 같은 것도 합니다. 공정 이야기는 아니지만 공진기를 잘 만들기 위해서는 저희가 원하는 주파수 혹은 커플링*을 가진 공진기를 만들어야 합니다. 이것을 위한 식이 다 있지만 실현상을 설명하기에 불편함이 많아 결국에는 전자기장 시뮬레이션이 되는 쏘넷(Sonnet)이라는 프로그램을 돌려줘야 합니다. 아무래도 고체 실험을 하려면 공정을 해야 하니까 캐드 파일과 넣는 장비는 고체 물리 하는 연구실들이 똑같이 쓸 것입니다. 고주파 시뮬레이션은 많이들 하지 않는 것 같습니다.

*공진기와 외부 신호의 상호작용 세기, 외부 신호선과 공진기 간의 물리적 거리가 가까울수록 커진다.

Q. 연구자로 일하는 데에는 많은 불확실성이 동반한다고 하는데, 이것에 대해서 평소에 어떻게 생각하시는지 여쭤보아도 될까요?

A. 주변 선배 중에서도 박사 때 굉장히 잘했고, 해외 포닥을 가서도 연구를 잘하고 있음에도 불구하고 운이 좋지 않아서 연구 성과가 잘 나오지 않는 경우도 있습니다. 교수로 임용되는 것에도 운이 많이 따르는 것 같습니다. 되어야 할 것 같은데 안 되는 경우도 많습니다. 확실히 불확실성이 큰 직종이라고 생각합니다. 제 생각에는 계속 학교에 남아 있는 것이 기업에 가는 것보다 경쟁이 심한데, 아무래도 하고 싶은 사람이 많으니 그런 것이 아닐까 싶습니다. 불확실성이 따르지만, 저는 실험하고 연구하는 것이 재미도 있고 적성에 맞다 보니까 지금은 별생각 없이 즐기면서 하자는 생각을 하고 있습니다.

Q. 지금 연구하고 계시는 가장 큰 이유는 무엇인가요?

A. 예전에는 그래도 연구를 직업처럼 선택했습니다. 연구해야지 나중에 안정적인 회사에 들어가는 등 돈 부담 없이 살 수 있다고 생각했습니다. 그리고 나름 과학이 잘 맞는 것 같았습니다. 요즘에는 그런 이유도 있지만 재밌어서 연구하는 것도 있습니다.

Q. 꿈이 있으시다면 무엇인지 여쭤봐도 될까요?

그냥 결혼 잘하고, 아이도 낳고, 평범한 가정을 꾸리는 것입니다.

Q. 유퀴즈?

A. Yes!

Q. 내가 생각하기에 연구는 __이다.

A. 마라톤이다. 끊임없이 가야 하기 때문입니다.

Q. 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다!

모든 연구는 각기 다른 이유로 중요하다. 그러나 연구자가 꾸준히 연구에 매진할 수 있는 이유는 연구가 중요하기 때문만은 아닐 것으로 생각한다. 요즘 연구하는 것이 재밌어서 연구한다는 우승범 연구원처럼, 연구자가 새로운 것을 발견하며 느끼는 즐거움과 성취 또한 연구의 과정이라는 것을 깨닫는다. 우승범 연구원의 앞날을 응원하며, 자:몽은 자연대의 또 다른 곳에서 연구에 매진해 계시는 분을 만나러 갔다.

참고 자료

Awai, I., & Zhang, Y. (2007). Coupling coefficient of resonators—An intuitive way of its understanding. Electronics and Communications in Japan (Part II: Electronics), 90(9), 11-18.

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발. (2023. 4. 18.). KAIST. https://www.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&mng_no=26910

국가나노기술정책센터. (연도미상). 용어의 정의. https://www.nnpc.re.kr/bbs/board.php?bo_table=02_01_02&wr_id=59&page=7

[반도체]포토리소그래피 공정, 포토레지스트가 무엇인지. (2022. 12. 27.). Le char. https://2zyo1011.tistory.com/9

‘쇼트’. 네이버사전. https://ko.dict.naver.com/#/search?query=쇼트

원호섭. (2012. 11. 21). [재미있는 과학] 고전-양자역학 접점 `중시계` 를 아시나요. 매일경제. https://www.mk.co.kr/news/economy/5350389

최영준. (2015. 2. 2.). 30년간 이론에만 존재하던 양자컴퓨터 소재 드디어 개발. 동아사이언스. https://m.dongascience.com/news.php?idx=6047

[한국반도체] 장비 : 스퍼터 (Sputter deposition ). (2020. 4. 11.). ROK Skyrocket. https://rokskyrocket.tistory.com/54

[훅INSIDE]먼지 하나 없는 공간, 클린룸을 아시나요?. (2017. 8. 13.). 헤럴드경제. https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20170813000139

existence of nothing. (2021.7.5.). [양자이론] 리드버그(리드베리) 원자. 자신을 인식하는 물질, 존재와 의식... 자연철학적 접근. https://existence-of-nothing.tistory.com/225

intermetallic. (2023. 5. 12.). [과학상식] 양자컴퓨팅 쉽게 이해하기. Beyond the Lab. https://sciencetech.tistory.com/entry/양자컴퓨팅-쉽게-이해하기

자연과학대학 홍보기자단 자:몽 장영은 기자 cyoungeun@snu.ac.kr

카드뉴스는 자:몽 인스타그램 @grapefruit_snucns에서 확인할 수 있습니다.

![[자연대 홍보기자단 자:몽 X 첨단융합학부 기자단 Title 교류] - 2026 자연대 겨울멘토링 현장을 다녀오다](/webdata/newsroom/images/20260202/330za5bz788za8ezd97zc10zba2z290z339zfc4zcd.jpg)