[2024 여름 자몽 시리즈: 연구, 어떻게 하지?] 3. 연구는 인내, 불확실성을 견뎌내는 과정

자연대 홍보기자단 자:몽 7기 | 이시아, 조민정

자연과학은 자연 현상의 보편적 법칙을 탐구하는 학문이다. “자연은 어떻게 작동하는가?”라는 질문은 고대부터 지금까지 이어져오고 있다. 우리는 질문을 통해 자연 현상의 법칙을 밝힘과 동시에, 이를 활용하여 더욱 윤택한 삶을 살 수 있게 되었다. 그렇다면, 이 질문에 대한 답을 찾는 이들은 누구이며, 어떻게 찾아가고 있는가? [연구, 어떻게 하지?]의 세 번째 취재에서는 서울대학교 자연과학대학 지구환경과학부 해양 신약 연구실에서 연구 중인 한 대학원생의 ‘연구하는 삶’을 조명해본다.

Q. 가장 먼저 현재 어디에서 무엇을 연구하고 계시는지 간단하게 설명 부탁드립니다.

A. 저는 강헌중 교수님의 지도하에 해양 신약 연구실에서 연구하고 있는 박사과정 학생입니다. 해양 환경에서 생물이나 그 안의 공생 미생물들이 만들어 내는 2차 대사 산물¹을 분리하고, 이것들의 화학 구조를 규명하는 연구를 하고 있습니다. 이런 물질들이 신약 쪽으로 어떻게 개발될 수 있는지 그 초석을 다지는 연구를 한다고 보시면 됩니다.

1) 2차 대사 산물: 생물의 생명에 필수적이지는 않지만, 생물의 생존 가능성을 높이는 데 도움을 주는 물질

Q. 연구를 하실 때 주로 사용하는 방법론이 있으신가요? 실험 방법이나 특정 기기를 사용하시는 등 어떤 방식으로 연구하고 계신가요?

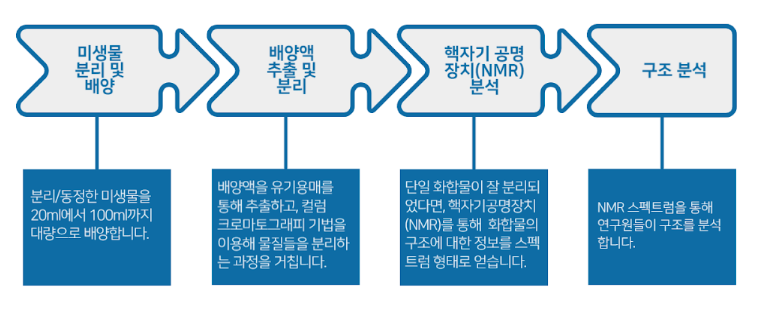

[그림1] 해양 미생물을 이용해 새로운 천연 생리활성 화합물¹을 발견하는 과정

A. 우선 샘플을 채집하는 것이 가장 중요합니다. 샘플엔 다양한 종류가 있는데 해양 퇴적물을 가져오거나, 스쿠버 다이빙을 통해 해양 생물 스펀지 등을 직접 채집하기도 합니다. 스펀지 등을 매크로 추출²하거나, 해양 생물에서 미생물을 분리하고 대량으로 배양하여 그로부터 추출물을 얻기도 합니다. 미생물 같은 경우에는 특히 동정/분리하는 단계가 필요한데요. 저희가 연구하는 대상이 해양 생물이 될 수도 있고 매크로 생물이 될 수도 있지만, 미생물에 초점을 맞춰서 연구를 수행하고 있습니다.

1) 생리활성 화합물: 생물, 조직, 또는 세포에 영향을 미치는 유기화합물로, 항생제, 효소, 비타민 등이 모두 생리 활성 물질이다.

2) 매크로 추출: 비교적 많은 양의 성분이나 시료를 분석하는 방법으로, 생물을 유기용매에 담가, 그들이 만들어 낸 물질을 유기용매에 녹여 얻어내는 것을 말한다.

Q. 해양 미생물엔 어떤 종류가 있나요?

A. 미생물이라 하면 주로 박테리아나 곰팡이류를 의미합니다. 환경에 따라 해양 미생물, 육상 미생물, 대기 미생물 등으로 구분하는데요. 이 세 가지 환경 외에 특이적 환경에서만 서식하는 미생물들도 있습니다. 이런 미생물을 분리하다 보면 육상에서 많이 확인되는 미생물 종이 발견되기도 하는데, 아무래도 각 환경에서의 미생물들이 계속 순환하여 왔다갔다하기 때문입니다. 그래서 해양 미생물이라고 하면 그냥 해양 환경에 서식하는 미생물이라고 생각하시면 됩니다. 바다 속, 바다의 퇴적물에 있거나 해양 생물 안에서 공생미생물로 존재하는 등 다양한 방식으로 존재합니다.

Q. 배양액을 통한 추출물에서 물질을 분리하는 구체적인 과정에 대해 더 말씀해주세요. 어떤 것을 분리하고 관찰하시는 건가요?

A. 미생물에 초점을 맞춰서 얘기하자면, 미생물을 배양하는 과정에서 많은 물질들이 생산되는데요. 그 물질들 중엔 1차 대사산물이 있고 2차 대사산물이 있습니다. 1차 대사 산물은 보통 미생물의 성장이나 생식 등에 직접적으로 관여하는 유기화합물이고, 2차 대사산물은 주로 미생물이 살아가는데 방어 기제로 활용할 수 있거나 다른 미생물과 상호작용하도록 하는 등 생물의 생존 가능성을 높이는 데 도움을 주는 물질들을 말합니다. 이러한 물질들의 총 집합체가 추출물이고, 유기 용매를 통해 만들어진 추출물 안에 있는 다양한 물질을 컬럼크로마토그래피 기법을 통해 분리합니다. 편하게 이해하자면, 혼합물에서 단일한 화합물 하나 하나를 다 분리하는 것입니다.

Q. 이걸 해양 신약을 개발하는 데 활용하시는 건가요?

A. 그렇죠. 신약 개발을 할 때 천연물이 기본적인 토대가 되는 경우가 많습니다. 물론 합성 의약품도 있지만, 합성 의약품도 천연물 구조에 기반한 물질들이 많습니다. 그래서 특정 환경에서 어떤 화합물을 새로 얻고, 그 화합물이 기존에 알려지지 않은 새로운 구조라면, 다양한 질병을 일으키는 각각의 메커니즘에 그 구조를 적용해 봅니다. 즉, 특정 물질이 활성화되거나 특정 단백질이 발현되어 질병이 일어나는 상황에서, 새로운 구조의 화합물을 적용했을 때 이런 물질이나 단백질을 억제하는 기능을 가지고 있는지 확인해보는 것입니다.

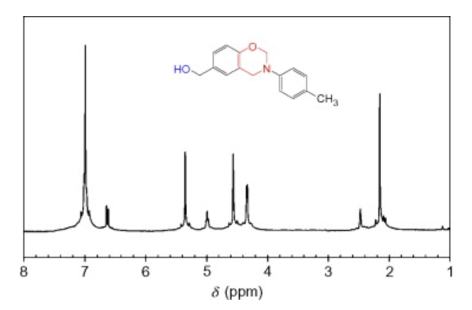

Q. (화합물의) 구조를 보신다고 하는데, 구체적으로 어떤 과정인가요?

A. 구조란 탄소, 수소, 산소 등으로 구성된 ‘물질의 화학 구조’를 말합니다. 추출물에서 단일 화합물을 얻게 되면 핵자기공명장치(NMR)라는 분광 기기를 이용해서 그 물질의 수소 환경 혹은 탄소 환경 등을 나타내는 스펙트럼을 얻습니다. 그 스펙트럼을 보며 이 피크의 수소는 어떤 환경¹을 가지고 있고, 또 저 피크의 수소는 어떤 환경1을 가지고 있는지 정보를 얻습니다. 어떠한 화합물이 가지고 있는 특정 구조가 있다고 할 때, 예를 들어 이 수소와 저 수소에 어떤 환경적 차이가 있는지를 구체적으로 확인해 보면서 전체적인 구조를 그려나가는 것이죠.

[그림2] NMR 스펙트럼.

(사진 = https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/1h-nmr-spectrum)

NMR을 찍게 되면 화면상에 위 사진과 같이 스펙트럼이 나오는데, 여기서 크게 솟아있는 부분을 피크라고 합니다. 쉽게 말하자면 NMR은 정말 큰 자기장을 만드는데, 여기에 샘플을 넣으면 이 샘플 속 수소 원자들이 외부 자기장에 의해서 핵 스핀이 변하고, 이러한 변화가 스펙트럼에 나타납니다. 서로 다른 화학적 환경에 놓인 수소 원자들은 서로 다른 위치에서 피크를 나타내므로, 수소 원자들이 어디에 위치해 있는지, 결론적으로 어떤 구조를 형성하고 있는지에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

1) 보충설명(NMR의 원리): 여기서 환경이란 수소의 결합 환경을 의미한다. NMR 기기 속 외부 자기장에 의해 수소 원자의 핵 스핀 방향이 변화하는데, 이 때 외부 자기장과 같은 방향으로 정렬된 핵 스핀은 에너지 준위가 낮아지고, 반대 방향으로 정렬된 핵 스핀은 에너지 준위가 높아진다. 이 때, 이 에너지 차이만큼 외부에서 전자기파로 에너지를 가하면, 이를 흡수한 정방향의 스핀이 역방향의 스핀으로 변하는데, 이러한 변화를 공명이라고 한다. 공명상태에서 전자기파를 끊으면 핵 스핀은 원상태로 돌아가면서 에너지를 방출하는데 이를 공명신호라고 한다. 이 신호를 검출하여 NMR 스펙트럼을 얻을 수 있다. 이 때 같은 외부 자기장을 가해도 수소가 다른 원소와 결합하고 있으면, 수소 원자핵의 공명 주파수가 약간 달라진다. 즉, 수소가 어떤 원소와 결합하고 있느냐, ‘결합 환경’에 따라 NMR 스펙트럼에서 나타나는 피크들의 양상이 달라지는 것이라고 이해할 수 있다.

Q. 연구를 하실 때, 크로마토그래피나 NMR 등 다양한 장비나 기기의 도움을 받기도 하지만, 이 과정에서 사람이 개입해야 할 부분도 많을 것 같은데요. 연구를 하실 때 각 기기별로 ‘사람이 해야 할 부분’과 ‘기기가 해야 할 부분’이 어떻게 구분되어 있나요?

A. 물질을 분리하는 과정에서 NMR을 이용하는 경우, 양성자(proton)로 찍을 것인지, 탄소(carbon)로 찍을 것인지, 이 샘플을 몇 번 스캔할 것인지 등의 ‘파라미터들을 조정하는 역할’만 사람이 합니다. 나머지 구조를 분석하여 스펙트럼으로 찍는 과정은 다 기계가 하는 일입니다. 또, 마지막에 스펙트럼을 해석하는 일은 사람이 하는데, 이 과정이 매우 어려워 많은 시간을 투자합니다.

[그림3] Schematic diagram of column chromatography.

(사진 = https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820655-3.00021-5)

물질을 분리하는 과정에서 오픈 컬럼 크로마토그래피(open column chromatography)의 경우, 실험대에다가 컬럼을 매달아두고 사람이 직접 코크로 플로우 조절을 하면서 혼합물에서 물질 하나하나를 분리하기 때문에 NMR을 할 때보다 사람이 해야 할 일의 비중이 큽니다. 구체적인 과정을 말씀드리자면 먼저 컬럼 안에 고정상을 채우고, 연구하려는 샘플을 컬럼의 상단에 로딩합니다. 이 샘플에는 다양한 화합물들이 섞여 있는데, 고정상 위에 이동상을 추가하여 아래로 흐르게 하면 샘플 안의 화합물들은 고정상과 이동상에 대한 친화도에 따라 서로 다르게 행동합니다. 고정상에 더 강하게 달라붙는 물질들은 컬럼에 오래 머무르고, 이동상에 더 잘 어울리는 화합물들은 빠르게 컬럼을 통과하는 등 화합물들이 이동하는 속도 차이로 인해, 각각의 물질들을 분리할 수 있습니다.

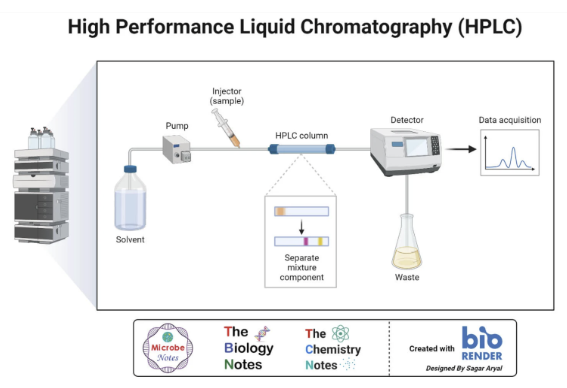

High Performance Liquid Chromatography(HPLC)라는 기기를 이용하기도 하는데, 이 경우, 고정상이 이미 다 충전된 컬럼을 사용하기 때문에 용매를 채우고 중간중간 샘플을 한 번씩 주입하는 일만 사람이 하면, 기기 안에 펌프가 작동을 하면서 이동상을 흘려보내주고 샘플 속 다양한 물질들이 분리됩니다. 이 때 어떤 검출기를 쓰느냐에 따라 스펙트럼이 달리 나오는데, 검출기의 파장을 설정하는 일도 사람이 합니다. 저희는 UV 검출기(ultraviolet detector)를 주로 사용하는데, 설정한 UV 검출기의 파장에 따라 특정 부분에서 피크가 올라가는 것을 실시간으로 관찰할 수 있습니다. 이 피크가 보통 하나의 물질을 의미합니다. 이 과정은 물질 분리의 거의 최종 단계에 해당한다고 보시면 됩니다.

실험 중간 단계에 이용하는 TLC(Thin Layer Chromatography)라는 기기도 있는데요. 컬럼 크로마토그래피, 특히 오픈 컬럼 크로마토그래피로 분리하는 과정에서 중간에 물질이 어느 정도 분리되어 나왔는지 가볍게 확인하는 용으로 사용합니다. TLC 플레이트에다가 샘플을 로딩하면, 이동상이 보통 위로 올라가는 과정에서 샘플 속 물질들이 이동 속도 차이에 의해 각각 분리되는 방식입니다.

Q. 해양천연물화학, 유기합성화학, 분자생물학을 바탕으로 하는 3개의 팀(천연물팀, 합성팀, 생물팀)이 협력하면서 연구를 진행하고 있다고 홈페이지에 되어 있던데, 각 팀의 역할이 어떻게 다른가요?

A. 천연물팀은 샘플을 가져오는 단계에서부터 물질의 분리와 구조 규명까지를 담당합니다. 생물팀은 천연물 팀이 추출해 낸 추출물을, 단일 화합물 정도의 수준에서 여러 활성을 확인하는 역할을 합니다. 활성이라 하면 골다공증 관련한 것도 있고, 지방이나 비만 등의 대사 관련한 것이 있는데, 지방 세포의 생성을 막거나, 세포 분화를 억제하는 성질이 있는지 등을 확인합니다. 생물팀은 이런 활성을 인비트로(in vitro)나 인비보(in vivo)를 통해 추출물이나 단일 화합물에 실제 활성이 얼마나 있는지 알아냅니다. 생물팀에서 특정 물질이 어느 구조에 의해 활성을 띠는지를 알아냈다면, 합성팀은 이 구조를 변형해서 실제 이 물질이 가지고 있는 활성보다 더 좋은 활성을 띨 수 있도록 하고, 혹은 어떤 물질이 특정 어세이에서 활성을 보인다면, 그 물질이 어떤 과정을 거쳐 활성을 보이는지를 알아내기 위해 타겟 아이덴티피케이션(Target Identification)¹이라는 것도 합니다.

1) 타겟 아이덴티피케이션(Target Identification): 작은 분자의 직접적인 분자 표적, 예를 들어 단백질이나 핵산 같은 분자를 식별하는 과정

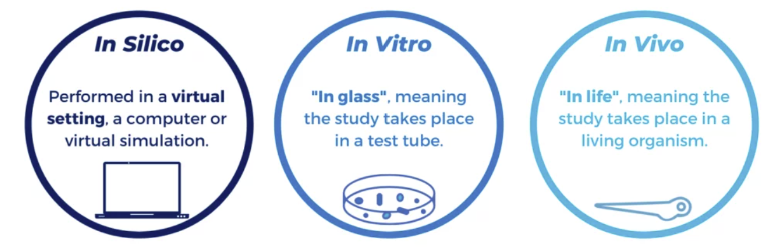

[그림 6] in silico, in vitro, in vivo 실험의 차이.

(사진 = https://www.zeclinics.com/blog/differences-between-in-vitro-in-vivo-and-in-silico-assays-in-preclinical-research/)

인비트로(in vitro)는 페트리 접시나 시험관 안과 같이 생물체 밖의 통제된 환경에서 행하는 실험입니다. 이는 미생물뿐만 아니라 세포, 조직, 또는 생물체에서 제거된 기타 생물학적 구성 요소로 수행됩니다. 인비보(in vivo) 실험은 생물의 일부분이나 죽은 생물을 이용하는 것이 아닌, 살아있는 생물의 전체 부분을 대상으로 수행됩니다. 인실리코(in silico) 연구는 컴퓨터나 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 전적으로 수행되는 생물학적 실험을 의미합니다.

제가 속한 생물팀에서 수행하는 in vitro 실험을 예로 들면, 어떤 생물의 조직이나 세포 환경에 물질을 투약하여 어느 정도의 활성을 보이는지 확인하고, 그 다음 in vivo 실험을 통해 실제 살아있는 생물에 물질을 투약했을 때 in vitro 실험에서 보인 것과 같은 활성을 보이는지 확인합니다. in vitro에서 실험하는 환경은 세포나 조직 같은 제한된 환경인 반면, in vivo 실험은 살아있는 생물체 내에서 수행되기 때문에, 제한된 환경과 다른 여러 복합적인 요소로 인해 in vitro에서 확인된 활성보다 약한 활성을 보이거나, 아예 안 보이는 경우도 있습니다.

Q. 최근 연구하실 때 가장 어려운 부분은 무엇인가요?

A. 연구적인 측면에서 가장 힘든 상황은, 전 세계적으로 천연물을 연구하는 연구자들이 많고, 관련 분석 기술도 계속 발전하고 있기 때문에, 저희가 규명한 새로운 화학 구조가 사실 이미 밝혀진 것일 때입니다. 이외에도 어떤 미생물을 배양하고 추출해서 최종적으로 물질 분리까지 거쳤을 때, 그 미생물이 처음에는 이 물질을 만들었는데 나중에 다시 키워 보니 이 물질을 안 만드는 경우, ‘물질 생산의 재현성’으로 인한 어려움을 겪습니다. 또한 힘든 점은, 천연물 연구는 정말 많은 시간을 들여야 하는, 노동집약적인 일이라서, 기기를 이용한다고 해도 그 과정에서 사람이 할 일이 많다는 점입니다.

Q. 하루 일과를 알려주실 수 있나요? 연구실을 들어갈 때부터 나갈 때까지 어떤 일을, 얼마 동안 하시나요?

A. 저희는 기본적으로는 9 to 6를 지향하고 있습니다. 그러나 졸업이 임박했거나 연구 마감을 해야 할 경우 밤에 더 늦게까지 남아서 연구를 할 때도 있습니다. 기본적으로 아침 9시 전후로 출근해서 아침 실험하고, 점심 먹고 오후 실험하고, 저녁 먹고 또 실험을 반복합니다. 대부분의 시간을 실험에 투자하는 셈이죠. 필요하면 주말에도 연구실에 나와서 실험합니다. 중간에 교수님이 부탁하신 일을 하거나, 행정적인 업무를 처리하기도 합니다. 실험 외 컴퓨터에 앉아 있는 시간엔 랩 미팅 자료를 만든다든가 제 연구 관련해서 논문을 찾아보기도 하지만, 80%는 실험에 시간을 투자한다고 보시면 돼요.

Q. 연구하는 일이 흔히 불확실성을 많이 동반한다고 하잖아요. 연구 결과뿐만 아니라 커리어적인 부분에서도 그렇다고 생각을 하는데요. 이런 불확실성에 대해서 평소에 어떤 생각을 가지고 계신가요?

A. 불확실하죠. 진짜 불확실하죠. 많은 대학원생들이 하는 생각이겠지만, ‘내가 지금 이거를 이렇게 하는 게 맞나’ 싶은 생각이 들 때가 있고, 또 실험 결과가 잘 안 나올 때도 많은데, 이럴 경우 취미 생활을 하면서 마인드 컨트롤을 합니다. 이렇게 마음을 다잡고 다음 날에 출근해서 문제를 해결할 다른 방안을 모색해보죠.

Q. 그렇게 다른 방안을 찾거나 새로운 아이디어를 찾을 때 특별히 하시는 일이 있으실까요?

A. 연구실의 다양한 사람들과 이야기를 나눕니다. 연구 교수님, 포닥 박사님, 대학원생 선후배 등 다양한 분들의 의견을 들으면서 새로운 아이디어를 찾습니다. 얘기를 나누다보면, ‘나는 이런 방법으로만 생각을 했었는데 저런 방법을 통해서도 할 수 있겠구나’ 등의 생각이 들 때가 많습니다. 이야기를 나누는 것만으로 부족할 때는 구글링 등을 통해서 다양한 실험 방법을 모색합니다.

Q. 해양 신약 분야의 연구자가 가져야 할 가장 중요한 자질은 무엇이라고 생각하시나요?

A. 인내심과 트렌드를 파악하는 능력입니다.

Q. 그럼 연구원님께서는 인내심이 많이 강한 편이신가요?

A. 예전보다 늘지 않았을까요? 여기(랩실에) 있으면서 그렇게 된 것 같아요. 모든 연구 분야에 해당되는 이야기겠지만 아무래도 전세계적으로 다양한 연구자들이 있고, 논문이 나오는 속도도 굉장히 빠릅니다. 전통적인 천연물 연구 방법을 고수한 연구가 있는가 하면 또 다른 분야와도 협력하여 새로운 연구 방식을 선택한 연구가 있기도 합니다. 이런 연구 방식의 트렌드를 잘 읽고, 변화에 맞게 잘 따라가는 ‘트렌드를 파악하는 능력’도 중요한 것 같습니다.

Q. 이 분야에 관심 있는 사람이 학부 시절에 공부해 두면 좋을 분야가 있을까요?

A. 일단 천연물 연구를 하고 싶으시다면 유기화학은 무조건입니다. 분석화학도 중요하고요. 생물 쪽으로도 같이 연구하고 싶다면 생화학도 거의 필수입니다. 이외에도 컴퓨터, 프로그래밍 공부를 많이 하시면 좋을 것 같습니다. 요즘엔 천연물 연구를 하는 데에도 인실리코(in silico)적으로 분석을 하는 등 컴퓨터 프로그램을 다루는 능력이 필요한 일이 많으니까요.

Q. 마지막으로 “내가 생각하기에 연구는 000이다.”의 빈칸에 들어갈 말을 채워주세요.

A. 인내심이요. 연구는 인내다. 연구하다 보면 내 앞에 불확실한 요소들이 너무나 많은데, 결국 이것들과 다 부딪혀서 딛고 일어나야 다음 단계로 넘어갈 수 있으니까요. 그래서 이 과정을 견뎌내는 인내가 중요한 것 같습니다.

지금까지 서울대학교 지구환경과학부 해양 신약 연구실의 한 대학원생의 연구하는 삶에 대해 톺아보았다. 인터뷰이가 언급한 바와 같이, 연구는 인내의 연속이다. 수많은 불확실성을 딛고 과학적 발견을 이뤄내는 연구자들에게 존경을 표하며, 글을 마친다.

참고 자료

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/1h-nmr-spectrum

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820655-3.00021-5

https://microbenotes.com/high-performance-liquid-chromatography-hplc/

https://microbenotes.com/thin-layer-chromatography/

https://www.zeclinics.com/blog/differences-between-in-vitro-in-vivo-and-in-silico-assays-in-preclinical-research/

file:///C:/Users/user/Downloads/@%ED%95%B5%EC%9E%90%EA%B8%B0%EA%B3%B5%EB%AA%85%EC%8A%

A4%ED%8E%99%ED%8A%B8%EB%9F%BC%EC%B8%A1%EC%A0%95%EB%B2%95.pdf

자연과학대학 홍보기자단 자:몽 이시아 기자 siasia7788@snu.ac.kr

자연과학대학 홍보기자단 자:몽 조민정 기자 hidra0411@snu.ac.kr

카드뉴스는 자:몽 인스타그램 @grapefruit_snucns에서 확인할 수 있습니다.

![[자연대 홍보기자단 자:몽 X 첨단융합학부 기자단 Title 교류] - 2026 자연대 겨울멘토링 현장을 다녀오다](/webdata/newsroom/images/20260202/330za5bz788za8ezd97zc10zba2z290z339zfc4zcd.jpg)