[2024 여름 자몽 시리즈: 연구, 어떻게 하지?] 6. 거창하지만은 않은 연구, 끈기 있는 시도의 연속

자연대 홍보기자단 자:몽 5기 | 장영은

[연구, 어떻게 하지?]에서 소개할 마지막 연구원은 생명과학부의 한 연구실에서 연구하고 계신 김령현, 홍성현 연구원이다. 친근하고 여유로운 인터뷰 분위기 속에서 두 연구원의 내공을 느낄 수 있었다. 두 연구원의 하루하루는 어떻게 흘러가고, 이들에게 연구는 어떤 의미인지 기사를 통해 알아보자.

*김령현 연구원의 답변은 A김, 홍성현 연구원의 답변은 A홍이라고 나타내었다.

Q. 현재 무엇을 연구하고 계신가요?

A김. 효모(이스트)의 Nuclear Pore Complex(NPC)의 선택적 자가 분해(selective autophagy) 작용의 메커니즘에 관해 연구하고 있습니다.

세포의 핵막(회색)에서 핵과 세포질 사이로 분자의 교환을 주요하게 매개하는 nuclear pore complex(NPC). (사진=caltech.edu)

A홍. 같은 연구실에서 전사 조절의 특이성(transcription specificity)에 관해서 공부하고 있습니다.

Q. 두 분의 일과가 어떻게 되시나요?

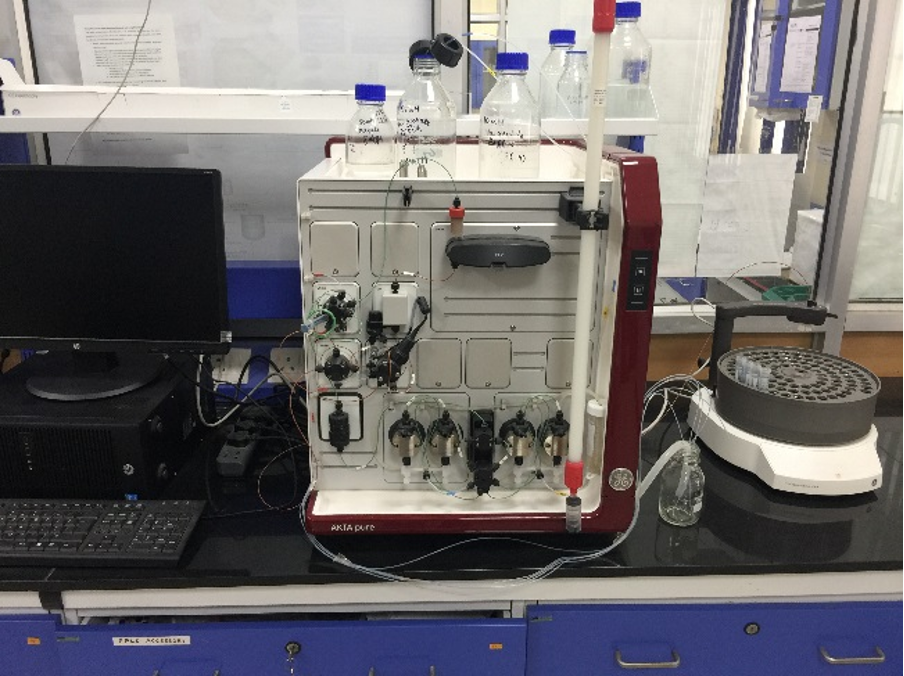

A김. 실험을 시작하는 시각에 맞춰 출근합니다. 단백질 정제가 있는 날을 기준으로 하면, 보통 10시까지 연구실에 가서 정신을 차려야 하므로 커피를 먼저 탑니다. 커피 한 모금 마시면서 계획을 세우고 10시 20분쯤부터 실험을 시작합니다. 11시~11시 반쯤에 실험의 첫 단계를 끝내고, 점심 먹고 와서 12시 반부터 그다음 단계를 이어서 합니다. 빨리 끝나면 일찍 퇴근하는데, 우리 연구실에 사람이 워낙 많다 보니 FPLC라고 하는 기계를 연속해서 예약하기 어렵습니다. 그래서 저는 보통 예약을 하루 잡게 되면 아침부터 새벽까지 쓰는 편입니다. 밤 11시까지 기계를 계속 돌려놓고 가는데, 그렇다고 해서 그 시각까지 계속 돌아다니는 것은 아니고 중간에 기계를 기다리는 시간에는 논문을 읽거나 데이터 정리를 합니다. 또 여유로운 날은 실험이 2시간 만에 끝나기도 합니다. 계획 세우고, 점심 먹고, 실험하고, 논문 읽고, 친구들과 디스커션도 하다가 6시에 퇴근하고 합니다. 디스커션이라고 하지만 실없는 잡담을 하기도 합니다 (웃음).

A홍. 저는 지금 전문연구요원으로 일하고 있기 때문에 9시 반까지 꼭 출근해야 합니다. 9시 반 전에 출근해서 오자마자 매일 뉴스레터를 확인합니다. ‘Science와 Nature*에서 오늘은 어떤 헛짓거리를 했을까. 재밌는 거 뭐 있나.’ 하면서 쓱 둘러보고, 신약 개발 뉴스와 경제 뉴스레터를 봅니다. 그러면 한 10시쯤 되고, 그때쯤부터 남은 오전 시간에 많은 실험을 합니다. 단백질 prep, 샘플 prep, DNA prep 등 조금 더 힘이 많이 드는 실험을 오전에 많이 합니다. 늦은 점심을 먹고 난 이후에는 실험을 덜 하면서 데이터 분석 위주로 합니다. 아마 오전에 메일을 확인했을 때 어떤 데이터를 분석해 달라는 메일이 와 있었을 것입니다. 논문 한 편 읽고, 메일에 답장을 보내서 교수님 또는 연구실 구성원들과 디스커션 하면 6시쯤 됩니다. 그때쯤 저녁을 먹고 돌아와서 두 번째 논문을 읽는 날도 있고, 다른 작업을 하는 날도 있습니다. 그렇게 해서 9시쯤 퇴근하고, 이후에 운동하러 가거나 집에서 쉽니다.

*세계적인 과학 저널 학술지다.

Q. 두 분의 일과 중에서 가장 즐겁게 하는 일과 가장 하기 싫은 일은 무엇인가요?

A김. 아무래도 즐거운 건 퇴근이고, 하기 싫은 건 출근이죠 (웃음). 농담이고, 많이 신경이 쓰이는 일은 처음 하는 실험일 경우입니다. 주의를 많이 기울여야 하고, 실수하면 샘플이 그대로 날아가다 보니 두세 번 확인합니다. 진행한 과정을 되돌아보는 횟수가 더 많으므로 그런 실험을 하는 날은 신경을 많이 써서 체력이 많이 소모될 것 같다는 예감이 듭니다. 가장 즐겁게 하는 일은 가장 하고 싶은 실험, 하기 좋은 실험을 할 때입니다. (‘뭐가 있을까?’라고 반문하셨다). 명확한 데이터를 분석하는 것이 특히 즐거운 것 같아요. ‘이것은 그래도 교수님께서 랩미팅에서 잘 받아들이시겠군.’ 하는 느낌의 데이터를 정리할 때 말입니다.

A홍. 저 역시 농담부터 말씀드리면 운동하러 가는 게 제일 좋고, 운동하러 가는 게 가장 기분이 나쁩니다. 운동하면 보람차다는 기분 좋은 감정은 있는데, 운동하면서는 ‘내가 이걸 왜 했을까?’ 하는 힘듦이 공존합니다. 저는 다양한 분야의 논문을 굉장히 많이 보고 있습니다. 저는 AI 관련된 논문을 모조리 읽고 있는데, 우리 연구실은 AI 관련된 연구실이 아니란 말입니다. AI가 저에게 굉장히 생소한 분야라서 논문의 단어와 문장 하나하나는 무슨 말인지 알겠는데 본문은 무슨 말인지 모르겠을 때 또는 깊이 이해가 안 될 때는 논문을 몇 시간째 보기도 합니다. 도대체 뭐부터 공부해야 할지 모르겠다는 생각이 들 때는 굉장히 기분이 별로인데, 반대로 그런 논문이 이해되거나 ‘이래서 이 논문이 이런 의미가 있구나’ 하는 것들을 알아차릴 때, 즉 생소한 것들을 알게 되었을 때 기분이 좋습니다.

A김. 이럴 때 보면 (성현이는) 대학원생이 맞는 것 같습니다 (웃음).

A홍. 중요한 건 저는 이런 논문들을 보고 알기만 하고 싶고, 직접 실험하고 싶지는 않습니다 (웃음).

Q. 연구를 하실 때 가장 많이 사용하시는 방법론은 무엇이 있나요? 어떤 방법으로 실험을 가장 많이 하시는지 궁금합니다.

목적 단백질을 발현하는 대장균을 액체 배지에 배양하는 작업. (사진=Scientific Bioprocessing)

A김. 주로 단백질의 in vitro* 실험을 하다 보니 단백질 정제를 많이 합니다. 구조생물학이나 저희 생물리화학 쪽 실험 같은 경우는 mg/ml 단위의 고농도 단백질을 요구하기 때문에 세포를 아주 많이 키워야 합니다. 물론 보고자 하는 단백질이 자체적으로 나오는 세포를 키우면 좋겠지만 진핵세포에서는 단백질이 많이 안 나오기 때문에 E. coli**를 단백질을 생산하는 공장처럼 이용하고 있습니다. 아주 많은 단백질을 뽑고, 이후에는 각종 크로마토그래피 방법을 통해서 전개합니다. 또, 단백질 간 상호작용을 보기 위한 ITC, analytical GPC 등을 사용하고 있고, 구조를 보기 위해서 crystallography나 cryo EM 같은 실험도 진행합니다.

*본래의 생물학적 환경으로부터 고립된 생명체의 구성 요소(예. 단백질)를 가지고 실험을 진행하는 것. 생명체 전체를 가지고 실험할 때보다 더 쉽고 자세한 분석을 할 수 있다는 장점이 있다.

**대장균

단백질을 분석하고 정제할 때 사용하는 FPLC(fast protein liquid chromatography). (사진=Indian Institute of Petroleum)

A홍. 말씀해 주신 것처럼 in vitro 실험을 위주로 합니다. In vitro와 in vivo* 연구는 보는 게 조금 다를 수 있어요. 세포 안에서는 이렇게 저렇게 잘 수행하는 단백질이었는데, 세포 바깥으로 빠져나온 단백질은 세포 안에서와 다른 환경에 있으니까 같은 역할을 안 할 수도 있습니다. 그래서 in vitro 환경에서 정말 그 단백질이 in vivo 환경에서 했던 일을 그대로 똑같이 수행하는지 증명해야 하는 게 가장 큰 걸림돌이고 우리 연구실이 해야 할 일입니다. 그런 것들을 알아보기 위해서 고순도로 정제한 단백질들이 세포 안에 있는 단백질과 비슷한 안정도를 가졌는지 측정하고, ITC**나 analytical size exclusion chromatogram(ASEC) 같은 기법을 통해서 세포 밖에서도 마찬가지로 기능할 것으로 판단합니다.

*동물, 식물과 같은 생명체 전체나 세포 전체를 가지고 실험을 진행하는 것. 조직 추출물이나 죽은 생명체를 가지고 실험하는 것과 반대되는 개념이다.

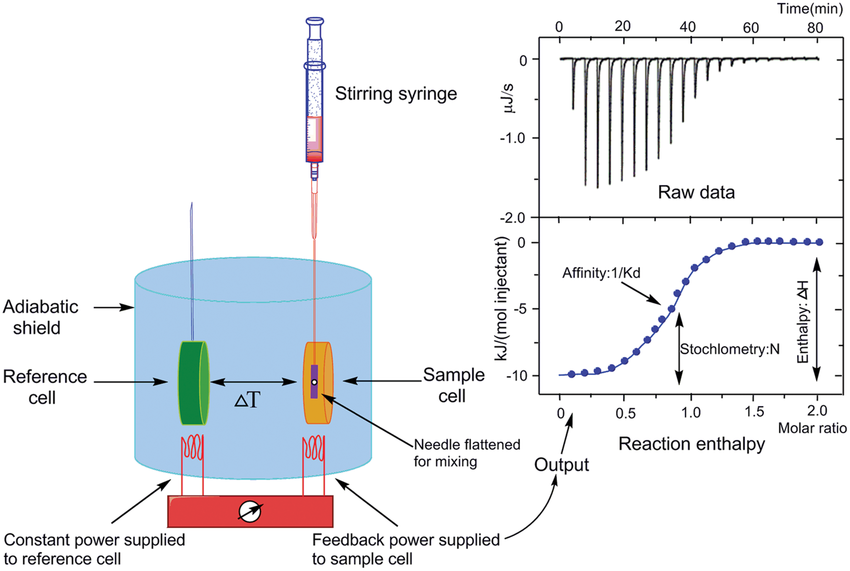

**ITC는 두 단백질이 결합할 때 방출되거나 흡수된 열을 측정한다. 따라서 binding affinity, binding stoichiometry, binding enthalpy change와 같은 열역학적 파라미터들을 수용액 상에서 정량적으로 측정할 수 있다.

Q. ITC처럼 열로 측정하면 조금 더 정확하고 세밀하게 측정할 수 있는 장점이 있나요?

Isothermal titration calorimetry(ITC)의 기본 원리. (사진=Song, C., Zhang, S., & Huang, H. (2015). Choosing a suitable method for the identification of replication origins in microbial genomes. Frontiers in microbiology, 6, 1049.)

A홍. 그렇죠. In vivo 실험에서 못 하는 게 이런 것들입니다. In vivo는 세포 환경이 굉장히 비균질적이고 보고 싶지 않은 것들도 많은데, in vitro로 단백질을 꺼내 오면 보고 싶은 단백질만 볼 수 있고 그 단백질의 열만 확인할 수 있어 더 정확하고 정밀한 정보를 얻을 수 있습니다.

A김. 조금 덧붙이자면 고순도, 고농도 단백질을 가지고 상호작용에 필요한 최소한의 요소들만 보기 때문에 상호작용에서 나오는 신호를 증폭해서 볼 수 있고, 세포 내 주변의 원치 않는 신호를 배제할 수 있습니다.

Q. 연구하면서 경험했던 재밌는 사건이 있으신가요?

A홍. 어떤 장르를 원하시나요? 스릴러? 코미디? (웃음)

A김. 사실 실험을 하면서 재미있으면 안 되는데…. 연구실 생활 측면에서는 그냥 소소하게 친구들과 이야기하는 것, 그리고 교수님 성대모사인 것 같습니다 (웃음). 랩미팅에서 교수님께서 반복해서 말씀하시는 문장이 있는데, 랩미팅 시작하기 전에 동료들과 ‘이 부분을 발표하면 교수님께서 이런 말씀을 하시겠구나. 그래서 오늘은 (랩미팅이) 언제 끝나겠구나.’ 예측하곤 합니다. 이건 교수님께서 저희와 친근하시기 때문에 가능한 것입니다. Funny는 없지만 웃펐던 적은 있는데, 대전으로 출장 가야 해서 다른 연구실에 샘플을 가지러 갔을 때입니다. 액체 질소 안에 넣어 가야 하는 샘플인데, 우리 연구실에서 그런 출장은 처음이라 옮길 때 쓰는 용기를 처음 구매했었습니다. 그런데 샘플을 가지러 가려고 준비하는 도중 액체 질소가 담긴 통이 터져 버렸습니다. 터진 조각을 다 쓸고 아침 7시에 다른 연구실 사람에게 새로운 용기를 빌려서 출장을 간 적이 있습니다.

재밌는데 좋은 것은 중요한(크리티컬한) 데이터가 나왔다거나 연구비를 따냈거나인데, 이런 결과를 얻기까지 너무 고생해서 그런지 ‘됐구나.’ 정도만 느끼고 엄청난 기쁨은 느끼지 않는 것 같습니다. 이제 이런 계획들을 수습하려면 실험을 더 열심히 해야겠다고 생각합니다. 연구하면 흥미롭고, 성취감 느끼고, 지적 호기심 충족하고 그런 건 있습니다. 어제보다 조금 더 똑똑해진 것 같다?

Q. 컴퓨터를 사용하는 실험도 하시나요?

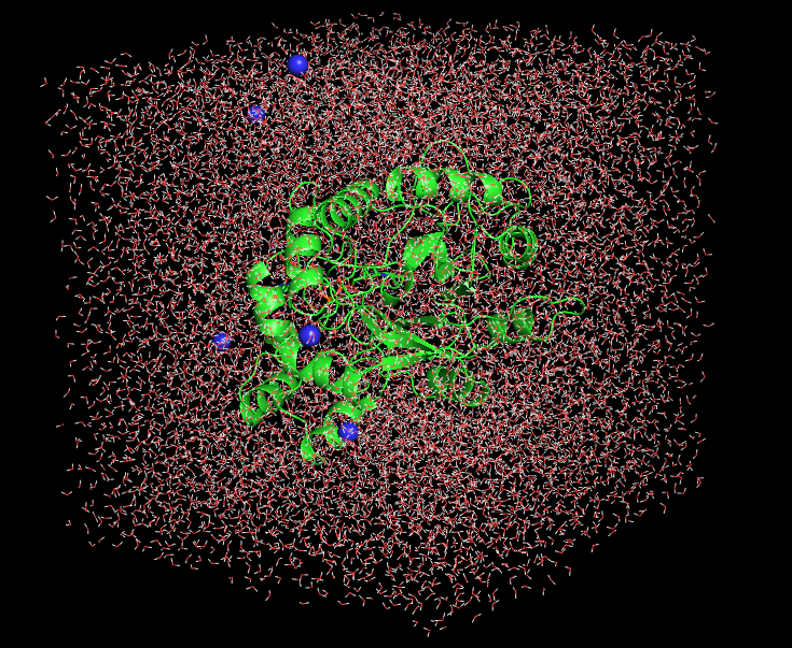

A홍. 무지 많이 합니다 (웃음). 같은 연구실에서 일하는 다른 연구원에게 부탁하는 것 중 molecular dynamic(MD) 시뮬레이션이라는 기법이 있습니다. 분자와 세포를 3차원 시뮬레이션으로 구현해서 특정 time frame이 지날 때마다 이 분자들이 어디로 움직일지 예측하고 확인하는 것입니다. 분자들의 이동 경로를 확인해서 시간이 지날수록 단백질이 점점 뭉치는지 아니면 퍼지는지, 이 단백질과 저 단백질이 결합하는지 등에 대해서 알아봅니다.

MD simulation의 예시. 물 분자 여러 개가 단백질(초록색)을 감싸고 있다. (사진=qstatix.co.in)

두 번째로는 저희가 연역적인 실험이나 크로마토그래피 실험을 하면 실험을 할 때마다 나오는 여러 데이터를 통계 처리합니다. 그 통계 처리를 하기 위해 파이썬, 엑셀, 매트랩 같은 툴을 사용하고 있습니다. 또 제가 요즘 관심 있어 하는 게 인공지능입니다. 요즘은 인공지능이 대세잖아요. 알파폴드라고 단백질의 구조를 예측해 주는 프로그램이 구글 딥마인드 회사에서 3년 전쯤 출시됐는데, 이런 프로그램을 이용해서 ‘내가 원하는 단백질이 어떤 모양, 어떤 구조를 가지겠구나!’를 예측해 볼 수 있습니다. 또는 내가 원하는 단백질과 또 다른 단백질, DNA, 리간드*가 어떻게 결합할 것인지 알아보는 다킹 시뮬레이션, 다킹 AI**를 활용해 보고 있습니다.

*목적 단백질과 결합했을 때 신호를 생성하는 분자

**목적 단백질의 3차 구조를 알고 있을 때 단백질의 활성 부위에 있는 분자의 결합 방향, 구조, 세기를 예측한다.

Q. MD 시뮬레이션이나 알파폴드 등이 어떤 인사이트만 제공하는 용도인가요, 실제로 연구할 때 근거로 사용되기도 하나요?

A홍. 둘 다입니다. NPC처럼 매우 큰 단백질도 실험을 해보면 어떤 부분은 굉장히 높은 해상도로 잘 구현되는 반면 어떤 부분은 잘 구현되지 않습니다. 알파폴드를 통해서 그런 낮은 해상도의 부분들이 어떻게 생겼을지 추측해 볼 수 있는 것이고, 그런 인사이트를 갖고 가설을 세워 이 단백질이 어떻게 움직이리라는 것을 시험해 볼 수 있습니다. 이런 시험들을 결과로 내보일 수 있기도 하고 가설을 뒷받침할 때 사용할 수 있습니다.

Q. 연구를 하면서 어떤 생각이 가장 많이 드시나요?

A김. ‘졸업할 수 있을까?’입니다. 처음 실험할 때 제일 먼저 하는 일이 선행 연구가 재현되는지 확인하는 것인데, 새로 진행하는 실험들은 검증할 선행 연구가 없다 보니까 실험 방법 자체를 기존 것이 아닌 제가 새로 만들어서 접근해야 할 때도 있습니다. ‘남들이 안 하던 방식으로 실험하고 있는데, 내가 맞게 실험하는 건가?’라는 걱정이 많이 됩니다. 그래서 이런 실험을 할 때 교수님이나 동료들과 디스커션을 굉장히 많이 합니다.

A홍. ‘퇴근하고 싶다.’이지만 그냥 퇴근하면 안 되죠. 해야 할 일을 끝냈으면 좋겠다는 생각이 가장 많이 듭니다. 오늘 읽고자 했던 논문이 있으면 ‘얼른 다 읽고 퇴근해야지.’, 해야 하는 크로마토그램이나 젤 로딩과 같은 실험이 있으면 ‘얼른 다 끝내야지.’라고 생각하곤 합니다. 또, 제대로 끝내야 제시간에 퇴근하지 그냥 얼른 집에 가고 싶다는 생각만으로 대충 해 버리면 또다시 해야 합니다. 그럴 바에 아예 처음부터 제대로 하고 퇴근하자고 스스로에게 말합니다. 조금 더 크게 보면 ‘애초에 실험을 잘하면 반복 실험을 안 해도 되고, 그러면 졸업을 또 빨리할 수도 있지 않을까?’라는 생각도 듭니다.

Q. 실험을 하다 보면 육체적으로 힘든 부분도 있나요?

A김. 기기가 측정하더라도 기기에 들어가는 샘플은 저희가 만드니까 그 과정이 가장 힘이 많이 들죠. 초파리나 mammalian cell*로 연구하는 곳에서는 컬쳐(culture)라고 해서 며칠에 한 번씩 실험실에 와서 계속 배양해 줘야 합니다. 우리 연구실에서는 E. coli를 몇십 리터씩 키워서 단백질을 뽑지만, 한꺼번에 얼려둘 수 있어서 컬쳐 시간에 크게 구애받지 않습니다. 또 앞서 말했듯이 저희는 진핵생물의 단백질을 E. coli에서 발현하기 때문에 양이 많이 나오지 않는데, 미생물에서 자체적으로 발현되는 특정 효소나 미생물 단백질들은 E. coli에 발현시키면 엄청 많이 나옵니다. 그런 경우에는 있는 단백질을 한 번 정제하면 졸업할 때까지 쓸 수 있기 때문에 그때그때 얼린 것을 녹여서 기기에 넣어 측정만 하면 됩니다. 이런 이유로 한 사이클의 실험을 진행할 때 부담이 덜한 것 같습니다. 대학원생 친구들끼리 농담처럼 하는 말이 있는데, “안 되는 걸 되게 하는 게 아니라 되는 걸 찾아서 하라.”입니다. Western blot이나 FRET(fluorescence resonance energy transfer) 등 실험들은 사람 손을 많이 타서 손 기술이 많이 늘어야 하는 것 같습니다.

*동물 조직으로부터 얻은 세포

A홍. 예전에 제가 과학사 책을 읽으면서 느꼈던 것이 있는데, 케플러가 타원 궤도의 법칙을 밝혔잖아요. 근데 실제로 케플러가 매 순간 천문대에 가서 순간들을 기록하지 않았을 겁니다. 조수가 ‘오늘은 물체가 여기에 있고 내일은 저기에 있다’와 같은 정보를 기록해 놨을 것이고, 케플러는 그 데이터만 가져와서 타원이라는 결론에 이르렀을 겁니다. 옛날부터 이런 과학적인 연구는 노동이 당연히 필요한 일이었고, 그런 힘이 많이 드는 일들은 조교, 조수들이 주로 해 왔습니다. 그런 조수의 역할을 지금은 많은 대학원생들이 하고 있고, 현재는 조수들이 각자의 과학적인 의견을 가지고 케플러 같은 교수들과 협업해서 배우고 있는 것입니다. 원래부터 과학은 노동 집약적인 성질을 가지고 있었습니다.

Q. 지금 연구하시는 분야가 훗날 어떤 부분을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다고 보시나요?

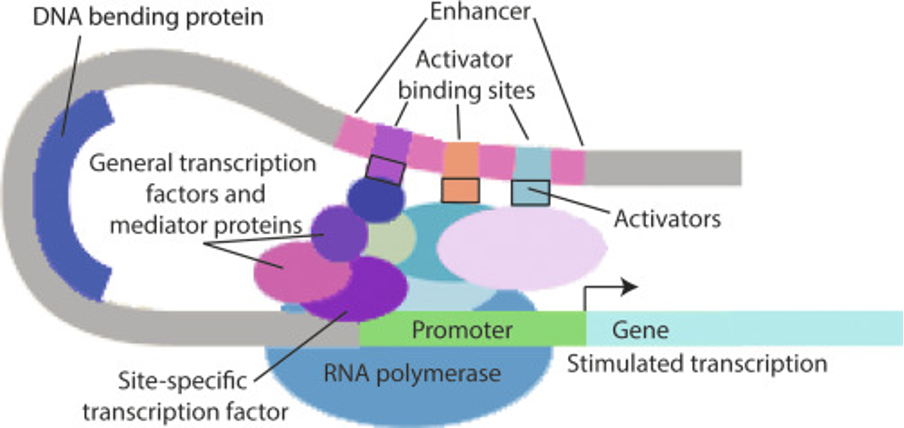

Transcription factor(전사 인자)은 DNA 서열(promoter, enhancer)과 상호작용하여 전사를 촉진한다. (사진=Neural Stem Cells and Adult Neurogenesis)

A홍. 지금 캠벨(일반생물학) 교과서에서 보면 전사를 할 때 specific transcription factor 여러 가지의 조합과 general transcription factor가 결합함으로써 특정 유전자의 전사를 개시하고 조절한다고 알려져 있습니다. 그런데 그건 교과서 수준의 이야기고, 실제로 현업에서는 특정한 activator*들의 조합이 어떤 방식으로 특정한 promoter과 general transcription factor에 연결될 것인지에 대해서는 정확히 모르고 있습니다. 제가 하고 있는 연구에서 의미 있는 결과가 나온다면 교과서에 한 줄 정도 더 들어가는 내용이 되지 않을까 싶습니다.

*Transcription factor의 일종으로, enhancer 서열과의 결합을 통해 DNA를 구부려 promoter에 결합한 단백질들과 상호작용을 할 수 있게 한다.

A김. NPC가 자가포식 방식에 의해 분해된다는 것이 2020년에 최초로 보고됐는데, 그 이후에 실제로 핵막에서 어떻게 뽑혀 나가는지 그 물리적 힘에 대한 메커니즘이 밝혀지지 않았습니다. 선택적 자가 분해가 일어나기 위해서는 selective autophagy receptor(SAR)과 target domain이 결합하는 것이 중요한데, 그 결합 부위가 매우 작음에도 불구하고 아주 큰 NPC와 핵막이 한꺼번에 뽑히는 힘을 준다는 게 저희에겐 의문이었습니다. 메커니즘에 대한 힌트를 우리 연구실에서는 coupled folding and binding*으로 생각하고 있습니다. 그곳에서 힌트를 얻어, 작은 부분의 결합이 다른 부분의 구조 변화에 영향을 줘서 전체적으로 구조를 불안정하게 하므로 분해되어 뽑혀 나갈 수 있다는 가설을 세웠습니다. 그런 구조의 불안정화를 관찰하기 위해서 단백질 전체를 정제해서 단백질 간 상호 작용과 구조 변화를 보고 있습니다.

*비정형 단백질의 특정 부분은 표적 단백질 또는 핵산과 결합하면서(binding) 구조를 형성한다(folding).

Q. 어떻게 하면 최신 연구 주제를 항상 알고 있을 수 있나요?

A김. 저는 Google Scholar에서 키워드 알림을 해 놓습니다. 제가 연구하는 분자가 흔한 분자는 아니다 보니까 사소한 논문이라도 나오면 확인해서 작은 단서라도 미리 가지고 있어야 합니다. 보통 계속 확인해야지 스쿱*에 대비할 수 있어서 다들 하는 것 같습니다.

*동시에 독립적으로 같은 주제를 연구하여 논문을 작성했을 때, 결과를 가장 먼저 출판한 연구자에게 과학계에서 우선권이 주어지는 경우를 말한다.

A홍. 제가 보는 뉴스레터에는 그런 기능까지 다 포함되어 있습니다. 소셜 미디어 X도 보는데, X가 제일 빠릅니다. 이런 데서는 ‘저널에 어떠어떠한 논문들이 나왔습니다’를 올리거나, X를 쓰시는 과학자분들이 많다 보니 드디어 본인의 논문이 나왔다고 자랑하려고 올리는 때도 있습니다. 보통 구글보다 2~3일 빠른 경향이 있죠.

A김. 한국 같은 경우에는 과학자들 간의 인터넷 네트워킹이 덜 활성화되어 있는데, 외국에서는 거의 다 X를 쓰는 것 같습니다.

Q. 두 분께서는 연구자가 되기 전 학부생이었을 때와 지금을 비교했을 때 무엇이 가장 많이 바뀐 것 같나요?

A홍. 바뀐 것이 없습니다. 제가 직장인이 되거나, 창업해서 스타트업 CEO가 되어도 크게 달라지진 않을 것 같습니다. 연구자로 사는 것도 그냥 사람 사는 방식 중 하나죠.

A김. 저 같은 경우는 손을 쓰는 실험을 많이 하다 보니 요리를 잘하게 되었습니다 (웃음).

Q. 지금 연구하고 계시는 가장 큰 이유는 무엇인가요?

A홍. 그만두지 못해서인 것 같습니다. 저는 박사 이름 얻으려고 공부하고 있습니다. ‘쪽팔리지 않은’ 박사를 하려고 합니다.

A김. 그런데 연구의 길로 간 것을 후회하지는 않습니다. 그런 것 있잖아요, 만약에 연구를 안 하고 취직했어도 40대가 되었을 때 연구를 기웃기웃했을 것 같은 예감? 다만 연구를 지원하는 정책이 잘 갖추어졌다면 좋지 않았을까 하는 마음은 있습니다. 어쨌든 박사라는 타이틀을 갖게 될 텐데 부끄럽지 않으려면 열심히 해야 한다고 생각합니다.

Q. 혹시 꿈이 있으시다면 무엇인지 여쭤봐도 될까요?

A김. 충분한 재원을 가진 연구원입니다. 세상에 중요한 연구 주제가 너무 많은데 재원이 부족하다 보니 그중에서 자기 연구가 우선으로 정말 중요하다는 것을 증명해야지 연구비를 받을 수 있습니다. 그런데 사실 안 중요한 연구가 어디 있겠습니까? 저의 바람은 연구하고자 하는 사람들이 모두 풍족하게 하고 싶은 연구를 할 수 있으면 좋겠다는 것입니다.

A홍. 가까운 미래의 꿈부터 말씀드리면 1년 반 안에 졸업하는 것입니다. 졸업하고 괜찮은 연봉의 제약회사 또는 생명과학 관련 회사에 취직하고 싶고, 그러면서 좋은 가정을 꾸리면 좋겠습니다. 그리고 아까 (령현이가) 언뜻 “넌 역시 대학원 연구를 해야 해.”라고 말했는데, 저는 교수님을 비롯한 주변 사람들에게 누누이 “저는 연구 안 할 것입니다.”라고 말합니다. 사실 저는 연구에 흥미가 없습니다. 그래도 잘할 수 있는 것은 연구 같기는 하지만 흥미가 없으므로 저는 앞으로 연구를 업으로 계속하고 싶지 않습니다. 대신에 제가 좋아하는 것들은 논문 읽기, 이해하기처럼 다른 지식을 얻는 것입니다. 내가 습득한 지식을 다른 사람에게도 잘 이해시키는 전달자, 중간자 역할을 하는 것이 제 꿈입니다. 직업으로 따지자면 에디터가 될 수도 있고, 책을 쓰는 사람이 될 수도 있고, 강의를 하는 사람이 될 수도 있을 것 같습니다. 직접적으로 연구하지 않지만, 연구의 부산물들을 잘 소통할 수 있는 사람이 되고 싶습니다.

Q. 유퀴즈?

A. Yes!

Q. 내가 생각하기에 연구는 __이다.

A김. 끈기다. 되든 안 되든 계속할 수 있는 것입니다. 우리 교수님은 persistence라고 표현하시는데, 그것이 있어야 연구를 잘할 수 있다고 하더라고요. 안 좋은 데이터가 나와도 좌절하지 않고, 왜 그런지 뜯어보고, 계속 진행할 수 있는 내면의 힘이 있어야지 되는 것 같아요.

A홍. ‘그냥 하는 거다.’입니다. 다 비슷한 느낌이에요. 만약에 제게 ‘연구는….’을 물어보지 않고 창업자 CEO에게 ‘창업은….’이라고 물어봤어도 창업이 별것 아니고 그냥 하는 것이라고 했을 것 같습니다. 안 좋은 결과가 나와도 그런대로 하는 것이고, 좋은 결과가 나와도 그런대로 하는 것입니다. 그냥 해야죠.

Q. 두 분 모두 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다!

연구는 혼자서 가는 길처럼 느껴진다. 도로 표지판도, 신호등도 제대로 정비되지 않은 길에서 방향을 잃은 채 한 걸음씩 조심스럽게 나아가는 느낌이다. 연구하는 삶은 실험하고 데이터 모으는 일의 연속이다. 그렇지만 하루하루가 반복되는 것 같으면서도, 각자 조금씩 다른 길로 나아가고 있다.

실험 결과가 생각한 대로 잘 나오는 날이 있다. 그 순간 우연한 바람처럼 가볍게 스치는 기쁨을 느낀다. 작은 성취가 다음을 향해 나아갈 이유가 되어 준다. 그래서 그다음 날도 실험을 반복하고 데이터를 분석하며, 다시 가설을 세운다. 창밖 풍경이 유난히 예쁜 날처럼 단순한 것들이 위로되는 날도 있다. 도로 사이에 자란 잡초를 보며 연구하고 있는 현상을 떠올릴 때처럼, 연구 대상이 소리 없이 내게 찾아오는 순간을 경험하고는 한다. 이런 데서 행복을 느낄 때, 그새 연구 주제와 꽤 친해졌다는 생각이 든다. 어떤 날은 함께 달리는 동료들이 있어 즐겁다. 같이 고민하고 토론하며 새로운 아이디어를 떠올릴 때, 연구의 진정한 재미를 느낀다. 각자 다른 길을 걷고 있지만, 결국 모두 같은 목표를 향해 나아가고 있다.

우리는 [연구, 어떻게 하지?]를 취재하며, 여름의 따가운 햇볕처럼 뜨거웠던 연구자의 열정을 느꼈다. 연구는 어렵고 지칠 때도 있지만, 그 속에서 얻는 깨달음과 성취가 앞으로 나아가는 원동력이 된다. 올여름 독자에게도 과학의 열기가 충분히 전달되었길 바라며 글을 마친다. 그리고 자신의 연구 길을 가고 있는 모든 연구자에게, 그 길을 포기하지 않고 계속 나아가기를 응원한다.

참고 자료

Chen, E. Y., Liu, W. F., Megido, L., Díez, P., Fuentes, M., Fager, C., ... & Mathur, S. (2018). Understanding and utilizing the biomolecule/nanosystems interface. In Nanotechnologies in preventive and regenerative medicine (pp. 207-297). Elsevier.

Kitchen, D. B., Decornez, H., Furr, J. R., & Bajorath, J. (2004). Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: methods and applications. Nature reviews Drug discovery, 3(11), 935-949.

Lengauer, T., & Rarey, M. (1996). Computational methods for biomolecular docking. Current opinion in structural biology, 6(3), 402-406.

카콜리 마줌더. (2016. 7. 21.). [사례연구] 저널 측의 지연으로 논문연구 주제를 빼앗긴 사례. Editage insights. https://www.editage.co.kr/insights/getting-scooped-as-a-result-of-delays-at-the-journal-end-a-case-study

자연과학대학 홍보기자단 자:몽 장영은 기자 cyoungeun@snu.ac.kr

카드뉴스는 자:몽 인스타그램 @grapefruit_snucns에서 확인할 수 있습니다.

![[자연대 홍보기자단 자:몽 X 첨단융합학부 기자단 Title 교류] - 2026 자연대 겨울멘토링 현장을 다녀오다](/webdata/newsroom/images/20260202/330za5bz788za8ezd97zc10zba2z290z339zfc4zcd.jpg)