인류의 조상도 고양이를 키웠을까?: 고양이 가축화의 기원

자연대 홍보기자단 자:몽 5기 | 장영은

조용한 걸음걸이, 빳빳한 꼬리, 고고한 자태, 움직이는 털 뭉치. 고양이가 연상되는 표현들이다. 사람에게 마냥 우호적인 개와 달리, 고양이는 특유의 쌀쌀맞은 태도와 평온한 표정이 특징이다. 녀석들은 우리를 먼발치에서 지켜보다가 어느샌가 다리 위에 앉아서 애교를 부리고는 하는데, 이 신비로운 존재에게 매료되지 않을 수 없다.

사람과 함께 생활하는 고양이의 모습 (사진 = Samsung Newsroom)

이렇듯 우리와 함께 살고 있는 반려동물을 두고 ‘가축화’되었다고 말한다. 생물학에서 가축화는 상리 공생에서 기인하는 공진화 과정으로 정의된다. 길들이는 종이 자원과 서비스를 얻기 위해 길드는 종에게 필요한 조건을 제공한다. 이에 따라 상리 공생 관계에 있는 개체들의 적응도(fitness)가 높아지고, 세대를 거듭함에 따라 길들임의 관계를 안정적으로 유지하는 형질이 진화된다. 반려동물은 가축과 엄연히 다르다고 생각할 수 있겠지만, 인간에게 편익을 제공하면서 서로 영향을 주고받은 점에서 둘은 유사하다.

모든 동물이 가축화될 수 있는 것은 아니다. 가축화된 동물은 인간을 경계하지 않으면서 인위적인 환경 안에서 생활과 번식을 할 수 있어야 한다. 그렇지 않은 동물을 가축화하는 것은 무척이나 어려울 것이다. 가축화는 상대적으로 온순한 동물들을 인간이 무의식적으로 선택하게 되면서 본격화하였다고 한다. 가축화된 동물이 공통으로 보이는 표현형을 의미하는 ‘가축화 증후군(domestication syndrome)’이라는 용어도 존재하는데, 몸집이 작은 동물이 귀가 접히고, 털 색깔이 변하고, 주둥이가 짧아지는 특징이 대표적이다. 그러나 학계에서는 이 개념이 꾸준히 반박되고 있다.

이 글은 그중 고양이가 언제 어디서부터 인간에게 편익을 제공하며 왜 함께 살게 되었는지, 인간과 어떤 영향을 주고받았는지 살펴보고자 한다. 고양이는 어떻게 우리에게 스며들었을까?

고양이는 다 같은 종?

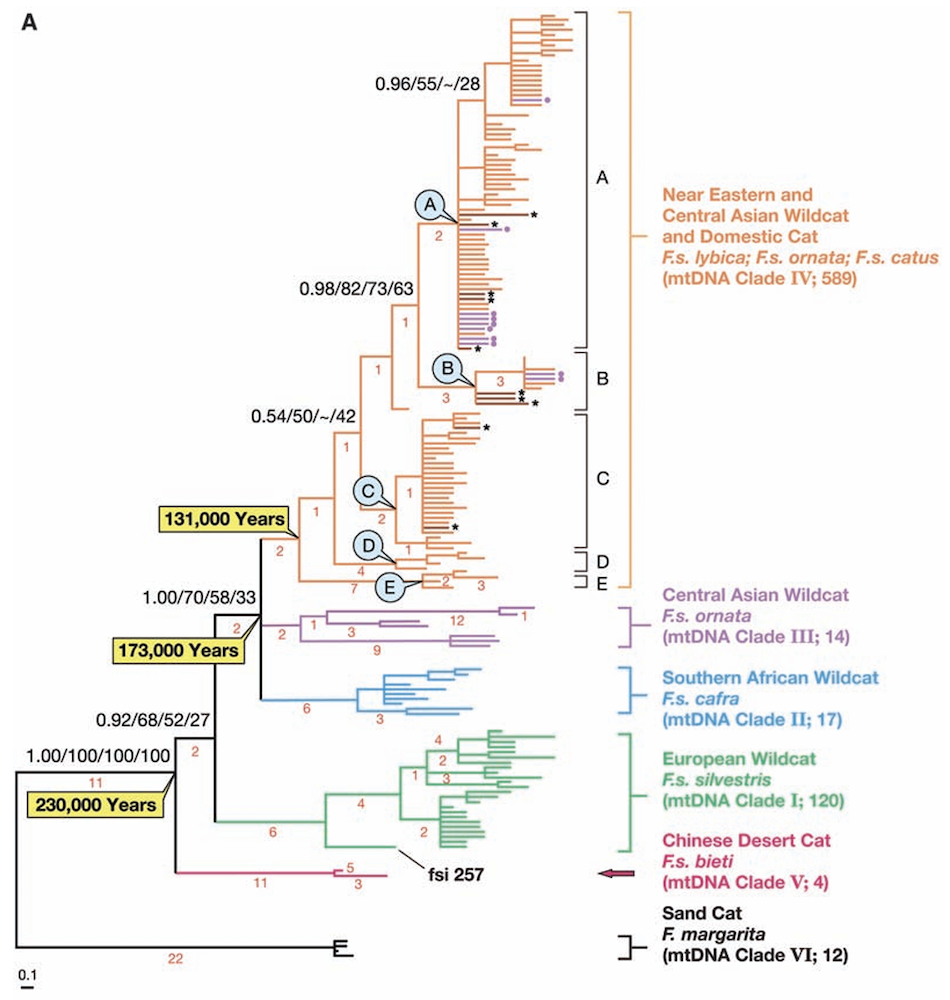

고양이 길들이기의 역사를 파헤치기 위해 고양이 진화의 역사를 알아보고자 한다. 집고양이¹⁾의 시초는 Felis silvestris라는 학명을 가진 종이다. 이 야생종은 다형종²⁾으로, 유럽에서 서식하는 F. s. silvestris, 근동과 아프리카에 분포하는 F. s. lybica, 중동과 중앙아시아에 있는 F. s. ornata, 남아프리카에서 유래하는 F. s. cafra, 그리고 중국 사막 고양이 F. s. bieti로 구성된다. Felis속의 다른 종으로서 북아프리카와 중동에 분포하는 모래고양이는 F. margarita다. 이들은 F. silvestris/bieti 종과 단 계통군³⁾은 아니지만, 혈통을 거슬러 올라가 보면 기타 종보다 먼저 이들과 공통 조상을 둔다.

1) 가축화된 고양이는 앞으로 이와 같이 표기한다

2) 분포 구역이 넓고 둘 또는 그 이상의 아종으로 구성된 종

3) 분기군의 생물들이 단일 공통 조상으로부터 유래된 것

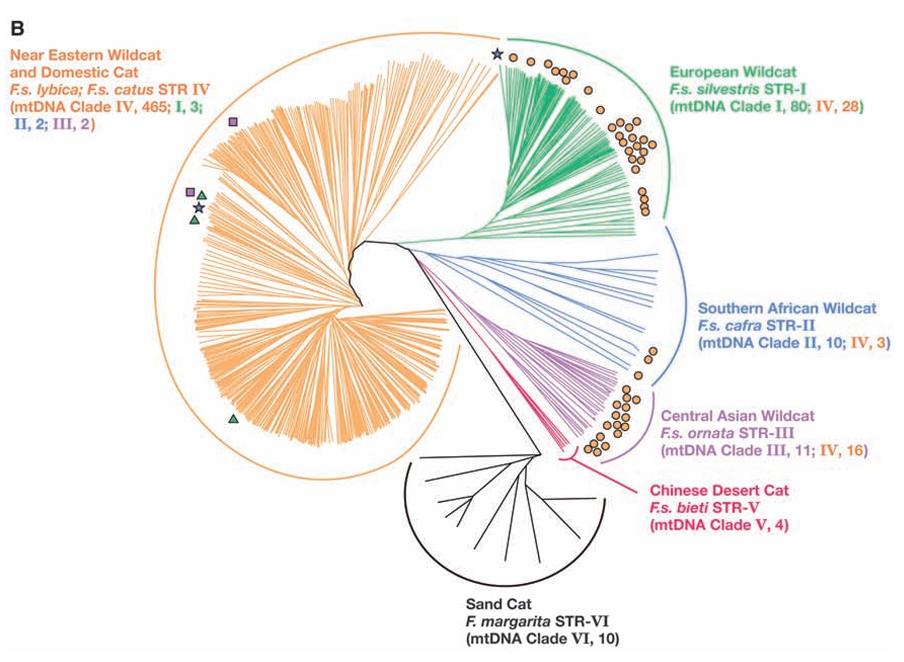

2006년 Science지에 실린 한 논문은 유전형⁴⁾의 유사도를 바탕으로 야생 고양이와 집고양이를 포함한 모든 고양이 표본을 총 6개의 분류군 ‘F. s. silvestris’, ‘F. s. ornata’, ‘F. s. lybica’, ‘F. s. bieti’, ‘F. margarita’, ‘F. s. cafra’로 나누었다. 고양이는 다른 아종 간에도 생김새가 비슷하여 분류체계가 불명확한 측면이 있었는데, 유전체 분석으로 다소 정확하게 이들을 분류할 수 있게 된 것이다.

4) STR 유전형이다. 이에 대한 설명은 다음 문단에서 다룬다.

유전형의 유사도를 기반으로 그려진 계통도 (사진 = Science, 317(5837), 519-523)

미토콘드리아 유전자를 분석하여 개체들의 유연관계를 나타낸 계통수. 고양이 진화의 역사를 나타낸다. (사진 = Science, 317(5837), 519-523.)

꽤 멀리서 건너온 우리의 집고양이

집고양이의 기원이 되는 야생종을 알면, 그 야생종의 분포지를 통해 고양이의 가축화가 어디에서 시작됐는지 추측해 볼 수 있다. 그렇다면 “집고양이는 야생종 A에서 유래됐을 것이다!”라는 예측은 어떻게 이루어질까?

DNA에서 몇 염기 단위 배열이 반복해서 존재하는 특수한 부분을 STR⁵⁾이라고 한다. 각각의 생명체는 염색체의 특정 부분마다 이 서열이 반복되는 빈도가 다르다. 이런 특성을 이용해서 집단 유전학에서는 염색체 여러 부분에 반복 서열들의 분포가 개체군 간에 얼마나 다른지 계산한다. 만약 집고양이 개체군이 야생종 A와 염색체 여러 부분에서 동일한 빈도의 반복 서열을 가지고 있다면, 유전적으로 가까우므로 조상이 같을 수도 있음을 의미한다. 이 외에도 미토콘드리아 유전자 서열을 이용하는 방법이 있다. DNA 서열에서 개체마다 다른 변이를 보이는 곳이 전부 어딘지 찾고, 변이가 있는 곳들을 모아 일종의 유전자 패턴을 만든다. 이 패턴을 비교해 가면서 개체 간의 유연관계를 밝히는 것이다.

5) Short tandem repeat이다. 염기 2~7개 길이의 단위가 반복되며 다양한 서열이 존재한다.

위에서 소개한 Science지의 논문에서는 우리가 아는 집고양이, ‘귀족’ 혈통 고양이, 길고양이⁶⁾가 근동에 서식하는 야생 고양이와 단 계통군으로 묶이는 것을 발견하였다. 집고양이는 때로 'F. s. catus'라는 아종으로 불리기도 하는데, 위 계통도를 다시 보면 근동 야생종 F. s. lybica와 F. s. catus가 같은 분류군에 속해 있는 것을 볼 수 있다. 두 아종이 공통 조상을 공유하는 것이므로 가축화가 근동에서 시작됐다는 의미다. 우리나라에서 많이 쓰이지 않는 ‘근동’이라는 표현은 역사적으로 ‘비옥한 초승달’로 알려진 메소포타미아 문명 지역과 동북아프리카, 서남아시아, 발칸 반도를 포함하며 지중해의 동쪽 해안에 걸쳐 있는 땅을 가리킨다. 다른 가축과 마찬가지로 고양이도 가축화된 한 개체군의 일부로부터 전 세계적으로 퍼지는 경향을 보인다.

6) 정확히 표현하자면 feral domestic cat이다. 주인에 의해 고의로 유기된 고양이로, 사람 곁에서 살던 가축이었으나 훗날 사람의 품을 벗어나 야생성을 회복한 고양이를 일컫는다.

비옥한 초승달 지대 (사진 = 경향신문)

인류사에도 고양이의 자리는 있다!

약 만 년 전 홀로세⁷⁾로 진입한 이후 지역마다 기후가 다른 양상으로 변화하였다. 세계 곳곳에서 독립적으로 농사가 시작되었고 거대 문명이 발달하였다. 자급자족하면서 한곳에 정착하게 된 인류는 남는 곡식을 저장하고 쓰레기를 만들었으며, 그 결과 쥐가 터전에 들꾀었다. 어쩌면 인류에게 고양이가 다가온 것은 당연한 순서다. 그중 약 1만 2천 년 전 비옥한 초승달 지대에서 F. s. lybica 종이 인근 농부들과 접촉한 것이 고양이 가축화의 시작이라고 전해진다.

7) 마지막 빙하기에 플라이스토세 빙하가 후퇴하면서부터 현재까지를 포함하는 지질 시대

고양이의 이주는 개보다 늦게 이뤄졌다. 유럽의 항해가 시작되면서 고양이도 선박에 함께 올랐는데, 주로 물물교환의 대상이 되거나 배 안의 식품과 물건을 쥐로부터 지켜냈다. 제국주의와 침략 전쟁으로 선로가 분주해지며 고양이의 이주는 잦아졌다. 그 때문에 과거 식민지였던 호주, 아메리카 대륙과 아프리카의 일부 지역에 있는 고양이가 서유럽 고양이의 가까운 친척이라는 사실은 별로 놀랍지 않을 것이다. 이런 곳에서는 야생 고양이를 비롯한 토착종이 존재하지 않는다고 한다. 영국 동인도회사의 영향으로 파키스탄 고양이는 중동 어떤 국가의 고양이보다도 유럽종 유전자가 많이 포함되어 있으며, 비단길을 왕래하는 무역상들로 인해 인도와 스리랑카 고양이에게서 다양한 고양이 개체군의 혈통이 섞인 현상이 관찰된다.

가축화의 핵심 지역인 비옥한 초승달 지대에서 고양이의 유전형이 가장 다양하게 관찰되고, 인간 사회에 편입되면서 고양이의 유전적 다양성이 점차 감소하는 현상을 보인다. 또한 전반적으로 두 개체군이 지리적으로 떨어져 있다고 하여 유전적인 차이가 거의 나타나지 않았다. 개체군은 가축화의 중심지에서 이동하는 거리가 늘어날수록 서로 고립되며, 이주의 가장 끝자락에 위치하는 고양이끼리만 유전적으로 구분할 수 있다.

인간은 교‘묘’하게 이용당했다?

고양이가 인간과 함께 살고 있는 것은 기적에 가깝다. 고양이는 인간의 도움 없이 생존할 수 있다. 짝짓기하고, 보금자리를 확보하고, 안전을 보장받고, 먹이를 입수하기 위해 인간에게 의지하지 않는 것이 고양이다. 따라서 고양이의 교배에는 인위적인 개입이 적었을 것이라 예상되는데, 진화의 관점에서 보면 이런 점이 고양이에게는 높은 선택압을 피할 수 있는 계기가 되었다. 그렇게 무작위 교배된 고양이들은 현재의 집고양이, 길고양이를 포함한다. 이들은 야생 고양이와 ‘귀족’ 혈통 고양이의 중간 단계로, 가축화 과정의 과도기에 있다고 할 수 있다. 행동학적으로 이 고양이들은 완전히 가축화되지 않아서 언제든지 야생으로 복귀할 수 있는 상태이다. 이 외에도 고양이는 혼자 있는 것을 좋아하고 고양이 사회에는 계급이 존재하지 않는다. 개와 같은 여러 가축 사회의 위계를, 인간이 무리의 우두머리로 행세하여 이용했던 것과는 다르다. 마지막으로 고양이는 물리적으로 통제하기 힘들고, 감금되어 있는 상황을 잘 견디지 못한다.

고양이 소개서로 뉴욕타임즈 베스트셀러⁸⁾에 오른 한 저자는 설치류를 잘 잡는 장점 외에도 고양이가 우리의 삶에 들어올 수 있었던 이유를 설명했다. 생각해 보면 인류가 농사하면서 다양한 동물이 주위로 몰려들었을 것이다. 야생 고양이 외에 오소리나 여우 같은 동물들도 사람이 버린 음식물을 먹고 해충을 잡았는데 그중 왜 고양이만 우리의 곁에 남아있을까?

8) Tucker, A. (2016). The Lion in the Living Room: How House Cats Tamed Us and Took Over the World. Simon & Schuster.

고양이의 생김새는 우연한 계기로 인간의 아기를 연상하게 한다. 잠복형 포식자인 고양이는 양안시 기능이 필요하므로 얼굴의 정중앙에 크고 동그란 눈이 위치한다. 후각을 이용하여 사냥하지 않으므로 작은 코를 가지고 있고, 짧고 강력한 턱이 있어 얼굴형이 둥글다. 사냥에 적합한 이러한 요소는 공교롭게도 우리가 아기를 보면 귀엽다고 느끼는 특징과 맞물렸다. 이렇게 고양이는 인간과 한 발 더 가까워졌다.

왼쪽부터 오소리, 여우, 고양이의 얼굴. (사진 = gettyimages, dogsinpictures.com, Qatar e-Nature)

고양이는 유일하게 길든 비사회적 동물이다. 일례로 길고양이는 잘 울지 않는데, 사람 곁에서는 기분 좋게 가르랑거리기도 하고 아기처럼 고집스럽게 울기도 한다 (한 번쯤은 들어본 적이 있을 것이다). 아기의 울음소리는 인간이 태생적으로 잘 반응하는 소리이기도 하다. 이런 행동을 통해 인간의 동정심을 자극한 고양이는 음식과 보금자리를 얻었다. 또한 야생 고양이의 울음소리는 급하고 요구적인 반면 (야-아아아-옹) 집고양이는 간결하고 음이 높은 소리를 낸다 (야-옹). 집고양이의 울음소리는 인간의 목소리와 비슷하여 인간의 귀에 더 듣기 좋은 소리로 인지된다. 인간으로부터 원하는 것을 얻기 위해 고양이는 울음을 통하여 소통하는 방식을 배운 것이다.

문제투성이 고양이. 매력덩어리 고양이. 최상위 포식자로서 고고히 군림하는 고양이. 자기보다 몸집이 작은 동물은 물론 더 큰 동물도 모조리 먹어 치우는 기묘한 습성을 가지면서, 그것으로 부족했는지 미묘한 매력으로 용케 인간의 마음마저 섭렵해 버렸다. 오죽하면 몇백 년 전 사람들은 고양이에게 마법을 부리는 묘술이 있다고 믿었을 정도이니 말이다. 이 묘한 힘 때문에 인류가 오래전부터 고양이를 길들인 것은 당연한 이야기일지 모른다. 이 교묘한 녀석이 인간에게 조금만 주면서 묘책을 부려 기어코 세계 곳곳으로 뻗어 나가고 있다. 이제 고양이 가축화의 오묘한 뒷이야기를 알게 되었으니, 우리의 삶 속에 스며든 고양이가 신묘하게 느껴질 것이다. 어쩌면 우리 인간이 고양이에게 길든 것일지도 모른다.

자연과학대학 홍보기자단 자:몽 장영은 기자 cyoungeun@snu.ac.kr

카드뉴스는 자:몽 인스타그램 @grapefruit_snucns에서 확인할 수 있습니다.

참고 문헌

Butler, J. M. (2011). Advanced topics in forensic DNA typing: methodology. Academic press.

Driscoll, C. A., Menotti-Raymond, M., Roca, A. L., Hupe, K., Johnson, W. E., Geffen, E., … & Macdonald, D. W. (2007). The Near Eastern origin of cat domestication. Science, 317(5837), 519-523.

Purugganan, M. D. (2022). What is domestication?. Trends in ecology & evolution, 37(8), 663-671.

Nilson, S. M., Gandolfi, B., Grahn, R. A., Kurushima, J. D., Lipinski, M. J., Randi, E., … & Lyons, L. A. (2022). Genetics of randomly bred cats support the cradle of cat domestication being in the Near East. Heredity, 129(6), 346-355.

Alice Robb. (2016. 12. 8.). Humans and Cats Have a Strange, Complicated History. THE CUT. https://www.thecut.com/2016/12/how-cats-became-domesticated.html

Britannica. (n. d.). Near East. https://www.britannica.com/place/Near-East

Jonathan Losos and The Conversation. (2023. 8. 5.). Cats moved in with us thousands of years ago and now number in the billions. A biologist explains how they did it without even evolving. Fortune Well. https://fortune.com/well/2023/08/05/how-cats-evolved-pets-billion-thousands-years-evolution-biology/

김소연. (2024. 11. 16.). 인류, 고양이도 길들이다? …"인간도 스스로 가축화?". 동아사이언스. https://m.dongascience.com/news.php?idx=68471

김재근. (2012). 분류학개론. 라이프사이언스.

무해우. (2016. 6. 2). 세 가지 분기군 / 분기군의 종류. 비와 함께 춤추기 舞偕雨(무해우). https://m.blog.naver.com/smart_euna/220725683801

스티븐 다울링. (2022. 8. 15.). 반려동물: 우린 왜 고양이를 까칠하다고 생각할까?. BBC News 코리아. https://www.bbc.com/korean/features-62488296

이강원. (2020. 2. 17.). 스트레이 캣과 페럴 캣. 반려동물 뉴스 노트펫. https://www.notepet.co.kr/news/article/article_view/?idx=18295

표지 사진

David Grimm. (2017. 6. 19.). Ancient Egyptians may have given cats the personality to conquer the world. Science. https://www.science.org/content/article/ancient-egyptians-may-have-given-cats-personality-conquer-world

![[2025 겨울 자몽 시리즈: 자연대의 동아리를 소개합니다!] 4. 서울대 야구의 빛, 포톤스(Photons)](/webdata/newsroom/images/20260129/18fz33ez895zaf8zaaczd15zc4az2afz98dz9c5z08.jpg)

![[2025 겨울 자몽 시리즈: 자연대의 동아리를 소개합니다!] 3. 그라운드에서 흘린 땀으로 하나되는, 50년 역사의 자연대 축구부](/webdata/newsroom/images/20260128/01cz9e5z94bz629z77bze89z167z864ze5az619z27.png)

![[2025 겨울 자몽 시리즈: 자연대의 동아리를 소개합니다!] 2. 우리의 얽힘이 만드는 가능성, SQRT](/webdata/newsroom/images/20260129/a81za43zd80z3b1zeb1z502z5efz22az8fcz0c6zc0.jpg)