[2025년 3월 신임교수 인터뷰] 물리천문학부 강민구 교수님을 소개합니다!

자연대 홍보기자단 자:몽 7기 | 송주형

* 소속 : 물리천문학부 물리학 전공

* 연구분야 : 응집 물질 물리

* E-mail : iordia@snu.ac.kr

* Tel : 02-880-6626

올해 3월에 서울대학교 물리천문학부 물리학 전공 교수님으로 새로 부임하신 강민구 교수님을 인터뷰했다. 교수님께서는 카고메 물질 연구 분야를 세계 최초로 개척하고, 그 가능성을 여는 선구적인 연구들을 하셨다. 빛을 이용해 고체물리 내에서 일어나는 신기한 현상들을 밝혀내고 있는 교수님의 이야기를 들어보자.

물리천문학부 물리학 전공 신임교수 강민구 교수님 (사진 = 송주형 기자)

1. 올해 새로 부임하신 만큼 아직 교수님에 대해 잘 모르는 학생들이 많을 것 같습니다. 학생들을 위해 교수님에 대한 간단한 소개 부탁드립니다.

안녕하세요, 올해 3월 서울대학교 물리천문학부에 조교수로 부임한 강민구입니다. 저는 한국에서 학사를 포항공과대학교에서 했고 2015년에 졸업했습니다. 2016년부터는 유학을 가서 MIT에서 석사와 박사 학위를 한 후, 코넬대학교에서 박사후 연구원으로 1년 정도 있다가 이번에 서울대학교에 교수로 임용되었습니다.

2. 서울대학교의 신임 교수님이 되신 소감이 궁금합니다.

저는 미국에 오래 있었고, 학부 이후에는 미국에서 연구를 했으니까 어떻게 보면은 직장 생활을 한국에서 해본 적이 없어서 처음에 교수로서 한국에 돌아올 때에는 걱정도 많았습니다. 미국이나 다른 해외보다 좀 다른 부분이 많지 않을까 걱정을 했었는데 와보니까 생각했던 것보다 좋은 점이 더 많은 것 같아요.

한국이 조금 부족한 점 중에 하나가 신임교수에 대한 지원입니다. 처음에 신임교수들한테 공식적으로 지원하는 연구비가 미국보다 적은데 막상 와서 보니 학과 차원이나 다른 교수님들께서 정해진 비용 이외에도 최대한 도와주려고 하는 게 있어서 안심이 되는 것 같습니다. 그리고 학부생, 대학원생들과 소통하는 경험은 처음인데 열정 있는 학생들이 많아 만족스럽습니다.

3. 교수님의 연구 분야에 대한 소개 부탁드립니다.

저는 응집 물질 물리 실험을 하고 있습니다. 응집 물질 물리는 기본적으로 반도체나 초전도체 등 고체 전반에 대해서 연구를 하는 분야입니다. 간단하게 얘기하자면 단어에 응집이란 말이 들어가 있잖아요. 그건 엄청나게 많은 수의 전자나 원자들이 매우 작은 공간 안에 밀집되어 있다는 뜻인데, 이때 이 구성요소들이 서로 활발하게 상호작용하면서 개별적인 전자나 원자에서는 나타날 수 없는 새로운 창발 현상이 나타나는 게 응집 물질 물리의 핵심입니다. 초전도 현상이 제일 잘 알려진 예시인데, 전자 하나 혹은 입자 하나를 봤을 때에는 움직임에 저항이 있을 수 밖에 없지만 응집물질 내에 엄청나게 많은 전자를 모아 놓으면 초전도처럼 전자가 저항을 받지 않고 흐를 수 있는 현상이 창발적으로 나타나는 것입니다.

그러나 이러한 창발 현상 연구의 어려운 점 중에 하나는 엄청나게 많은 입자들 사이의 상호작용에 의해서 나타나는 현상이기 때문에 그 상호작용을 저희가 모델링하기가 어렵습니다. 입자 세 개만 있어도 운동 방정식을 풀기가 어렵다는 게 잘 알려져 있는데 고체에는 10의 23승 개 단위의 입자들이 있기 때문에 그것들의 상호작용을 이론적으로 분석하기가 굉장히 어려운거죠. 그래서 응집 물질에서는 이론보다는 실험적으로 이 전자들의 거동을 관측하고 창발 현상이 나타나는 원인을 알아가는 게 매우 중요합니다. 저는 이를 위해 가속기나 레이저에서 나오는 매우 좋은 퀄리티의 빛을 이용해 고체 내부에서 일어나는 다양한 창발 현상의 원인을 조사하는 연구를 하고 있습니다.

4. 카고메 금속¹과 관련된 연구들을 많이 하신 걸로 알고 있는데, 카고메 금속 연구를 시작하게 된 계기가 궁금합니다.

사실 처음부터 카고메 금속이라는 분야를 연구하고자는 생각을 가지고 대학원에 들어간 것은 아닙니다. 제가 MIT 대학원에 입학할 당시에 새로 부임한 신임교수²가 있었는데 그 교수님의 첫 제자로 들어갔고 거기서 그 교수가 전공한 Resonance X-ray Scattering (공명 X선 산란)이라는 기술을 이용해 고온초전도 현상을 연구하려고 했습니다. 카고메 금속 연구와는 아예 다른 분야죠.

그런데 당시 MIT의 저희 옆 연구실³에서 카고메 금속을 처음 합성하는 breakthrough를 이뤘고 그 시료를 저희가 가속기의 빛을 이용해 측정하게 되면서 카고메 금속 연구를 시작하게 되었습니다. 처음에 그렇게 카고메 물질 연구를 시작했을 때만 해도, 저희 모두 이 물질이 그렇게 중요할 것이라고 생각하지 못했습니다. 그런데 실험을 하다보니 원래 예상했던 것보다도 훨씬 중요한 성질을 가지고 있다는 걸 조금씩 밝힐 수 있게 되었고, 이후 이 카고메 물질의 중요성을 다른 연구자들에게도 설득해나가, 그 중요성을 전세계의 많은 연구자들이 공감하기 시작하면서 이 분야가 굉장히 커졌습니다.

2018년 카고메 연구를 함께 시작한 연구팀. 왼쪽부터 MIT Joe Checkelsky 교수님, 당시 Checkelsky 그룹 대학원생 Linda Ye (현 CALTECH 교수), 강민구 교수님, MIT Riccardo Comin 교수님. 칠판에 표시된 격자 구조가 카고메 격자 구조를 나타낸다.

(사진 및 설명 = 강민구 교수님 제공)

지금 생각해도 재미있는 사실이 있는데, 저희가 이 분야에서 제일 처음 논문을 낸 2018년에만 해도 이 카고메 물질을 연구하겠다고 프로포절(proposal, 연구제안서)을 작성하면 전형 통과가 되지 않았습니다. 사람들이 들어본 적도 없는 물질이고 이게 왜 중요한지도 사람들에게 알려져 있지 않았으니까요. 카고메 물질의 중요성을 저희가 학계에 많이 알리면서 중요성을 공감하는 사람들이 많이 생겼고, 그러다보니 다른 그룹에서도 이 물질로 여러 breakthrough를 만들어내면서 점점 분야가 커졌습니다. 지금은 굉장히 큰 연구 분야이고 국내에서도 이 물질을 연구하시는 분이 많으십니다. 이런 큰 분야의 초창기부터 분야의 성장에 기여하며 중요한 연구들을 해왔다는 것이 지금 생각해보면 연구자로써 굉장히 좋은 경험이었던 것 같습니다.

1) 카고메 금속: 카고메 격자 구조를 가지는 금속 물질을 의미한다.

2) Riccardo Comin: 현 MIT 물리학과 교수

3) Joseph Checkelsky: 현 MIT 물리학과 교수

4-1) 원래 하려고 했던 Resonance X-ray Scattering(공명 X선 산란) 연구는 어떻게 되었나요?

Resonance X-ray Scattering으로 고온초전도 연구를 하려고 했던 원래 계획도 그대로 이어나가 최근까지도 여러 논문을 작성하였습니다. 하지만 제가 가장 주력으로 해온 연구는 대학원에 들어갈 때까지만 해도, 그리고 지도교수를 선택할 때까지만 해도 전혀 생각하지 못했던 연구인거죠. 그래서 대학원에 들어오는 분들께 하고 싶은 얘기 중 한 가지는, 학계라는 게 예측하기도 어렵고 어디서 새로운 breakthrough가 일어날지도 모르기 때문에 뭔가 한 주제에만 갇혀있기 보다는 좀 더 열려 있는 마인드로, 지금 당장 하고 있는 프로젝트는 열심히 하지만 그때그때 학계 흐름에 따라 대학원 연구 경로가 유연하게 바뀔 수 있다는 점을 잘 생각하고 교수와도 잘 소통해나가면서 대학원 연구를 그려나가면 좋을 것 같습니다.

관련해서 또 하고 싶은 얘기가 하나 있는데, 우리나라 같은 경우는 특히 교수의 역할이 굉장히 크고 교수와 학생이 수직적인 관계를 형성하는 경우가 많지만 미국은 대학 교수와 학생, 그리고 박사후 연구원이 서로 수평적 관계에서 각자의 역할이 시너지를 내서 더 좋은 연구를 하게 되는 경우가 많습니다. 예를 들어서 제 지도교수는 Resonance X-ray Scattering을 전공한 사람이지만 저는 학부 때 ARPES(Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy, 각도 분해 광전자 분광법)라는 테크닉을 배워왔습니다. 제 지도교수는 ARPES 전공이 아니었으나 제가 ARPES를 할 줄 알았던 거죠. 근데 카고메 물질을 연구하기 위해서는 Resonance X-ray Scattering보다 ARPES가 훨씬 더 적합한 툴이었고 제 지도교수가 카고메 물질을 합성하는 옆 랩과 공동연구를 이끌어내는 역할을 했다면, 저는 연구에 필요한 ARPES 테크닉에 대한 경험으로 실제 연구를 잘 수행하는 역할을 했습니다. 이렇게 교수와 학생이 각자 맡은 역할을 수행하고 협력한 결과 좋은 연구를 많이 해낼 수 있었습니다.

연구실이라는 곳은 하나의 집단이기 때문에 교수 한 명이 모든 걸 다 이끌고 정하기보다는 이런 식으로 교수가 할 수 있는 것, 그리고 대학원생이 할 수 있는 것들이 맞물려 서로 시너지를 내면서 교수 혼자서는 할 수 없는 연구를 해낼 수 있다고 생각합니다. 그래서 제 랩을 꾸리면서 가장 기대되는 부분도 제 역량 밖의 연구를 해 볼 수 있지 않을까라는 부분입니다. 지금까지는 제가 가진 역량 내에서 연구를 해왔는데 제가 현재 받은 대학원생들만 봐도 특정 분야에서는 저보다 훨씬 더 잘하는 것들이 많거든요. 그러다 보니 저 혼자 연구하는 게 아니라 학생들과 시너지를 내서 지금까지 할 수 없었던 부분까지 연구해 볼 수 있지 않을까 기대하고 있습니다.

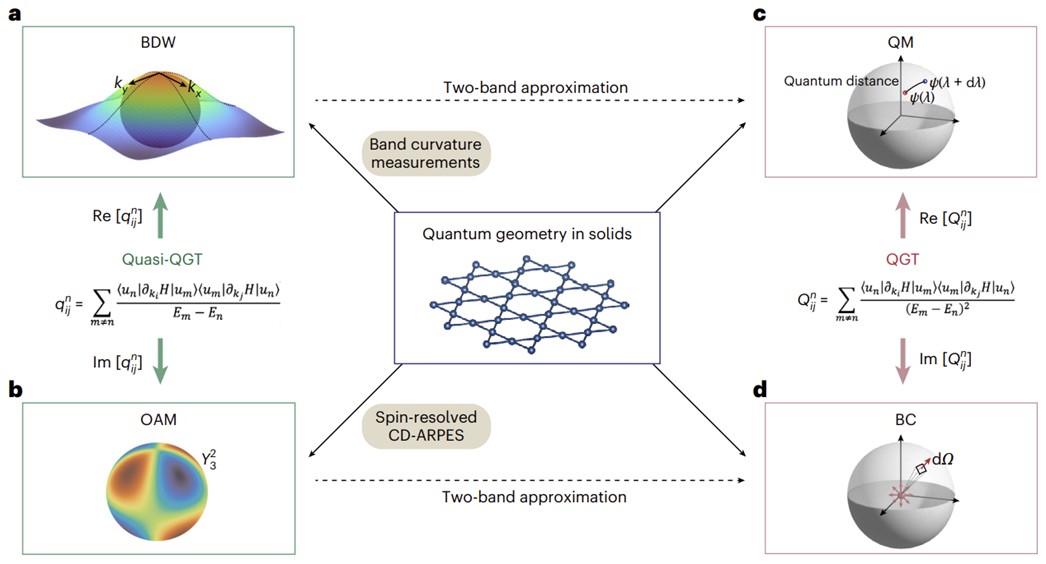

5. 최근 전자의 양자 기하학을 최초로 측정한 연구로 주목받으신 걸로 알고 있는데, 구체적으로 어떤 연구인지 궁금합니다.

양자 기하학이라는 것은 고체 내에서 전자의 거동을 설명할 수 있는 하나의 방법이고, 양자 기하학을 통해서 응집 물질 내에서 나타나는 신기한 현상들을 많이 설명할 수 있습니다. 이런 중요성에도 불구하고 실험적으로 고체 내부 양자 기하를 측정하는 건 굉장히 어려운 일이었는데 이를 ARPES라는 테크닉을 정밀하게 적용하여 측정할 수 있는 방법을 개발한 겁니다. 양자 기하학이 모든 물질에 존재하는 건 아니에요. 예를 들어서 실리콘(Si)은 널리 알려져 있고 반도체로서 좋은 물질이지만 실리콘의 양자 기하는 굉장히 단순합니다. 반면 양자 기하로 인한 특성이 잘 발현될 수 있는 물질 중 하나가 바로 카고메 물질이고 이로 인해 초전도 현상이나 준입자의 분수화(fractionalization) 등이 발현되면서 양자컴퓨터 등 양자 기술에 직접적으로 활용이 가능합니다.

이렇듯 양자 기하학이 고체에서 나타나는 중요한 성질의 기반임에도 불구하고 그동안은 이를 실험적으로 측정하기가 어려웠는데 ARPES와 카고메 물질을 통해 측정할 수 있는 방법을 개발한 연구입니다. 근데 이 연구가 deep한 이론적인 내용을 다루다보니 이 논문이 잘 이해가 안된다며 찾아오는 학부생, 대학원생들이 많습니다. 저는 스스로 연구자 중에서도 누구나 중요성을 이해할 수 있는, 쉬운 연구만 해야 된다고 생각하는 사람인데 어쩌다보니 이렇게 어려운 논문도 작성하게 되었네요.

양자 기하 텐서를 최초로 실험적으로 측정한 연구에 대한 논문 사진 (출처 = Kang et al., 2025)

반대로 지금 연구실에서 집중하고 있는 '쉬운' 연구도 설명해드리고 싶은데요, 유명한 2차원 물질인 그래핀은 사실 3차원 물질인 그라파이트(흑연)에서 시작해서 2차원 물질로 구현된 것입니다. 이와 마찬가지로 지금까지 3차원 물질로만 연구되었던 카고메 물질을 2차원으로 구현하는, 그래핀에 대응되는 카고민이라는 새로운 2차원 물질을 만드는 연구를 하고 있습니다. 이런 연구는 양자 기하학 같은 어려운 개념은 필요없이 그냥 만들기만 하면 되는 단순한 연구입니다. 저는 이렇게 항상 쉬우면서도 중요성을 누구나 납득할 수 있는 연구만 하는 사람으로 생각해주시면 감사하겠습니다(웃음).

6. 연구를 진행할 때 다른 사람들하고의 공동연구를 어떻게 진행하는지 그 과정이 궁금합니다.

저는 고체 물리에서 공동연구가 매우 중요하다고 생각합니다. 고체 물리는 혼자 연구하기에는 어려운 분야입니다. 우선 물질을 합성하는 사람이 필요하고, 그 물질의 성질을 측정하고 분석하는 저 같은 사람도 있어야 하고, 그 다음에 이와 관련된 이론을 세워주는 사람도 있어야해요. 그래서 물질을 합성하는 사람, 측정하는 사람, 이론 연구를 하는 사람, 이렇게 세 축이 활발하게 협업하면서 공동연구가 돌아가야 합니다. 근데 이게 가능하려면 서로의 관심사가 잘 맞아야하고, 하고 싶은 주제가 있을 때에는 이게 진짜 재미있는 거고 앞으로도 중요해질 것임을 다른 사람에게 설득할 수 있는 능력도 있어야 합니다. 그래야 다른 사람들과 같이 공동연구 클러스터를 형성할 수 있거든요. 그래서 자기가 하는 연구를 다른 사람들한테 쉽게 설명하고 연구의 중요성을 설득할 수 있는 능력이 제 생각에는 공동연구를 할 때 제일 중요한 것 같습니다.

처음 카고메 물질 연구를 한 이후에도 이 물질이 중요하다는 것을 고체 물리학 커뮤니티에 알리기 위해서 여러 노력을 했는데, '이 물질을 연구하는 것이 앞으로 우리 고체 물리 커뮤니티가 나아가야할 방향 중에 하나다'라는 것을 설득하는 능력이 없었다면 이 분야가 발전하는 속도가 훨씬 더뎠을 것입니다. 그래서 이런 소통 능력이 연구자한테 중요한 능력 중에 하나가 아닐까 싶습니다.

7. 아까 연구 관련 질문드렸을 때 가속기에 대한 얘기를 해주셨는데, 조금 더 자세한 설명 부탁드립니다.

고체 물리 연구를 하기 위해서는 빛이 필요합니다. 빛을 생성하는 방법 중에 하나가 전자를 원형으로 가속시켜 가속 운동하는 대전 입자에서 나오는 방사된 빛을 이용하는 것입니다. 그런 가속기를 '방사광 가속기'라고 합니다. 국내에는 포항에 가속기가 하나 있는데 포항가속기를 3세대 가속기라고 합니다. 이런 가속기는 예전에는 그냥 전자를 간단하게 돌려서 빛을 뽑아냈는데 전자를 가속시키는 방식 등이 점점 발전하면서 최근에는 4세대 가속기도 생기고 전자를 원형으로 가속하는 게 아니라 선형으로 가속하는 선형 가속기인 X-ray free electron laser(X선 자유전자 레이저)와 같은 새로운 형태의 가속기들도 많이 생겼어요. 4세대 가속기나 자유전자 레이저에서는 3세대 가속기와 근본적으로 다른 형태의 빛이 나오고 그 빛을 이용하면 지금까지 할 수 없었던 새로운 연구들을 할 수 있는 길이 열리게 됩니다.

지금 연구실에서 진행하는 프로젝트 중 하나를 예로 들어볼게요. 원래는 3세대 가속기에서 ARPES라는 기술로 물질이 전자 구조를 측정할 수 있었다면, 4세대 가속기에선 ARPES를 나노미터 단위의 공간 해상도를 가지고 실험할 수 있는 Nano-ARPES라는 새로운 기술이 개발되었습니다. 이는 가속기가 4세대로 발전하면서 빛의 결맞음이 강해지고, 그 결맞음된 빛을 저희가 나노미터 단위로 포커싱 할 수 있게 되면서 가능해진 기술이죠. 이렇게 새로운 가속기와 새로운 실험 테크닉이 등장하면 지금까지 물질에 대해 알 수 없었던 미지의 정보들을 새로 얻을 수 있기 때문에 이를 잘 활용하는 게 저희 연구실의 주요 방향 중 하나입니다.

근데 이런 첨단 장비들이 아쉽게도 한국에는 거의 없기 때문에 보통 해외에 가서 방사광 가속기 실험을 진행하게 됩니다. Nano-ARPES 실험은 주로 미국 버클리¹에 가서 하고요, Resonance X-ray Scattering 같은 경우에는 독일과 캐나다의 가속기를 이용합니다. 기본적인 ARPES는 현재 스웨덴에 있는 장비가 가장 좋아서 이도 활용하고 있습니다. 이렇게 가속기 실험을 하다보면 국내에만 있을 수는 없고 실험하고자하는 테크닉에 따라 전세계 최고의 가속기 장비들을 이용하러 계속 돌아다녀야 합니다. 그러려면 시차 적응도 해야되고 몸이 힘들 때도 있는데 동시에 재미있기도 해서 그 부분은 장점이자 단점인 것 같아요(웃음). 그래도 한국에 있으면서도 세계 최고의 장비들을 계속 활용할 수 있다는 점이 가속기 실험의 장점이라고 생각합니다.

1) 로렌스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory)

올해 6월 버클리 가속기에서 Nano-ARPES 실험 중인 연구팀. 오른쪽부터 강민구 교수님, 봉형근 대학원생, 오세현 학부 인턴.

(사진 및 설명 = 강민구 교수님 제공)

8. 연구를 진행하다가 뜻대로 풀리지 않는 상황이 생길 경우, 어떻게 극복하시나요?

보통 제가 아는 지식이나 기술이 부족해서 막히는 경우가 많이 있긴 합니다. 근데 그런 경우에는 열린 마음으로 다른 사람들한테 많이 물어봅니다. 저는 다른 사람에게 메일을 보내서 물어보는 것을 전혀 두려워하지 않거든요. 2차원 카고메를 만드는 프로젝트를 할 때에도 논문을 읽다보니 영국의 맨체스터 대학에 이런 2차원 물질을 굉장히 깨끗하게 만드는 그룹이 있어서 연락을 했던 적이 있습니다. 그 그룹에서는 일반적이지 않은 방법을 개발해서 쓰는데 굉장히 깨끗하고 높은 퀄리티의 2차원 물질을 만들 수 있는 것처럼 보였습니다. 전혀 모르는 사람이었지만 그냥 메일을 보내서 내가 어떤 사람이고 이런 걸 하려고 하는데 당신들의 기술을 접목을 해보면 좋겠다고 얘기를 했습니다. 그렇게 얘기를 했을 때 그 사람들도 분명히 관심 있어하는 경우가 많거든요. 그러면서 같이 하고자 하는 연구에 대해서 미팅을 하고, 새로운 콜라보레이션이 생기고 혼자서는 할 수 없는 일을 할 수 있게 됩니다. 그래서 연구를 진행하다가 잘 안 될 때에는 그렇게 다른 사람들한테 물어보는 것을 두려워하지 않는 자세를 가지는 게 중요한 것 같습니다.

9. 처음에 고체 물리학을 선택하시게 된 계기가 궁금합니다.

제가 학부 때 인턴을 여러 곳에서 해봤는데 그 중에서 고체 물리가 제일 재밌었어요. 고체 내부의 10의 23승 개 단위의 입자들이 상호작용을 하는데 거기서 어떤 현상이 일어날 지 모르는 블랙 박스 같은 것이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 예상하지 못하는 breakthrough들이 많이 나오는 것 같습니다. 일례로, 과거에 어떤 물질에서 초전도 현상이 높은 온도에서 나타난다는 사실이 발견되었는데 그 발견이 있기 전까지 사람들은 그 물질에서 초전도가 나올 거라고 전혀 생각하지 못했습니다.¹ 그런 전혀 예상할 수 없었던 발견들이 고체물리학에서는 계속해서 나오는 것 같고, 그런 점들이 재밌는 것 같습니다.

제 경험으로는 남들이 지금까지 하지 않았던 도전적인 주제를 잘 찾고 그 주제를 좋은 장비와 함께 체계적으로 연구해나가다 보면 거의 항상 예상하지 못했던 새로운 성질을 발견하는 것 같아요. 그런 성질들을 처음 측정했을 때에는 당연히 예상도 못했고 왜 이렇게 되는지를 이해할 수도 없지만 현상을 이해하려고 시도하다보면 결국에는 이해가 되면서 새로운 물리를 찾게 되는 경우가 많습니다. 이 과정이 되게 재밌는 것 같아요. 원래 계획했던 실험과 다른 결과가 나오기도 하지만 결국에는 다 논리적으로 설명이 되는 과정이 재밌습니다. 그리고 이런 예상 밖의 결과가 가장 많이 발견될 수 있는 분야가 저는 고체물리라고 생각합니다.

1) 뮐러(K. A. Müller)와 베드노르츠(J. G. Bednorz)는 아무도 예상하지 못했던 금속 산화물에서의 고온 초전도 현상을 발견하고 1986년 고온 초전도체에 대한 논문을 발표한 바로 다음 해인 1987년에 노벨 물리학상을 받았다.

ㅤ

ㅤ

10. 학부생 시절 어떤 동아리들을 하셨었나요?

학부 때 글쓰고 책 읽는 것도 좋아해서 ‘포스텍 학생홍보봉사단체 알리미’라는 학교 홍보대사 동아리를 했었습니다. 그리고 고등학교 때 농구를 계속했어서 대학교 때에도 농구부에 들어갔는데 농구부랑 홍보대사를 둘 다 하기에는 힘들어서 그중에 뭘 놓을지 생각하다가 농구부를 그만두고 홍보대사 활동을 했었습니다.

ㅤ

ㅤ

11. 학부생과 대학원생 시절 체력관리는 어떻게 하셨었나요?

제가 학부 때 공부를 잘 할 수 있었던 이유가 고등학교 때 농구를 해서 체력을 길렀기 때문이라고 생각합니다. 체력적으로 버티는 게 공부를 하든 연구를 하든 굉장히 중요하거든요. 그래서 제 학생들한테도 밤새지 말고 밥도 잘 챙겨먹으라고 합니다. 건강이 악화되지 않게요. 무리해서 연구하기보다는 건강을 관리하는 게 장기적으로 연구하는 데 필요하다고 생각합니다. 저는 대학원 때에는 헬스를 했었고, 지금은 서울대 포스코 스포츠센터에서 수영을 배우고 있습니다.

ㅤ

ㅤ

12. 학부생 시절 대학원 유학을 준비하셨을 때 마냥 쉽지 않으셨을 것 같습니다. 유학 준비 과정에 대해서 간략하게 얘기해주실 수 있나요?

처음에는 되게 막막했습니다. 왜냐하면 서울대에는 유학 가는 사람이 많지만, 제가 포항공대에 다녔을 때 포항공대 물리학과에서 유학 간 사람이 제 위로 4년 동안 한 명도 없었거든요. 그래서 초기에는 대학원 유학을 미국에서 해야겠다는 생각만 했지 실제로 뭘 준비해야하고, 대학원 입시에 어떤 서류를 내야하는지 등을 아예 몰랐습니다. 근데 컴퓨터공학과에 제 고등학교 선배가 한 분 있었는데 그 분이 유학을 준비하셨어서 그분한테 도움을 많이 받았습니다. 아무것도 모르는 상태일 때에는 어려워 보였는데 이렇게 가이드를 받아 어떤 것들이 유학에 필요한지 눈에 보이기 시작하면 그걸 해나가는 건 훨씬 쉬운 일이더라고요.

저는 이런 게 바로 연구실에서 교수의 역할이라고 생각합니다. 대학원생에게 아무것도 모르는 상태에서 연구를 하라고 한다면 당연히 못하겠지만 ‘여기서부터 시작해서 이런 목표를 가지고 단계별로 이렇게 하나하나 해나가야 돼’ 이 정도의 러프한 가이드만 줘도 대학원생들이 해나갈 수 있는 능력은 충분히 있는 것 같습니다. 그래서 특히 처음 대학원에 들어온 학생들에게는 자신이 스스로 연구를 해나갈 수 있게 되기 전에는 최대한 섬세하게 가이드를 주려고 하는 편입니다.

ㅤ

13. 교수님의 MBTI는 무엇인가요?

저는 INTP입니다. P가 엄청 높고요, T가 70%, N이랑 S가 절반, I랑 E가 절반 정도입니다. 근데 저는 제 학생들한테도 MBTI를 물어봅니다. 어떤 성향인지 알고 싶어서요. 저희 연구실에는 지금 F가 많습니다(웃음).

14. 진로를 고민하는 학생들, 교수님과 같은 분야를 연구하기를 희망하는 학생들을 위해 조언 부탁드립니다.

대학원이랑 연구라는 게 참 어려운 것 같습니다. 학부생 때에는 예를 들어 시험에서 괜찮은 성적을 받겠다 하면 거기에 자신의 능력이 들어가는 비중이 굉장히 높습니다. 그러니까 자기의 능력을 가지고 노력을 하면 만족할 수 있는 성과를 낼 수 있다는 것이죠. 대학원이 어려운 이유는 그렇지가 않다는 점입니다. 아무리 자신이 노력을 해도 연구 분야가 잘 맞지 않는다거나 연구 주제 선정이 잘못되면 꼬일 수 밖에 없거든요. 그래서 대학원에서 성공하려면 교수나 연구실의 역량이 들어가는 게 60% 이상, 그다음에 개인의 역량이 40% 정도라고 저는 봅니다. 그래서 주어진 일에 대해 노력하는 것과 동시에 자신이 맡은 일이 정말 자신에게 잘 맞고 하고 싶은 연구방향인가를 계속 유연하게 고민하고 이런 점을 교수님들과 적극적으로 소통하며 대학원 생활을 설계해 나갔으면 좋겠습니다.

다른 한 가지는 제가 항상 확신을 가지고 얘기하는 것 중 하나인데, 제가 지금까지 했던 연구 중에서 아무리 도전적인 연구라고 할지라도 잘 안됐던 적은 거의 없습니다. 처음에 시도했던 방법이 안되더라도 포기하지 않고 여러 방법을 찾아나가다 보면 결국엔 잘 되더라고요. 기본적으로 물리학이라는 것 자체가 굉장히 정교한 학문이기 때문에 물리학적으로 가능한 일이면 결국엔 실제로 되야되는 것이고, 그것을 구체화하는 실험 방법도 그동안 실험물리학자들의 엄청난 노력을 거쳐 잘 쌓여왔기 때문에 여러 방법이 존재합니다. 그래서 그런 것들을 잘 알아보고 시도하다보면 잘 풀릴 가능성이 높다고 생각합니다. 그렇게 남이 해보지 않았던, 될지 안 될지 모르는, 도전적인 연구주제들을 잘 찾아나가고 풀어나가다보면 언젠간 스스로 breakthrough를 만들 줄 아는 사람이 되는 것 같습니다.

ㅤ

15. 서울대학교 자연과학대학 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다.

제가 서울대학교에는 온 지 얼마 안 돼서 앞으로 서울대학교 학생들과 많이 친해질 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다(웃음).

참고문헌 및 사진 출처

1. Kang, M., Kim, S., Qian, Y. et al. Measurements of the quantum geometric tensor in solids. Nat. Phys. 21, 110–117 (2025). https://doi.org/10.1038/s41567-024-02678-8

2. 정세영, 박용섭, 양범정, 최형준, 최형순, 신용일, 김튼튼, 고재현, 한정훈, 김기덕, 박성찬,「물질의 재발견」, 김영사, 2023

자연과학대학 홍보기자단 자:몽 송주형 기자 rachmaninoff@snu.ac.kr

카드뉴스는 자:몽 인스타그램 @grapefruit_snucns에서 확인할 수 있습니다.

![[2025년 9월 신임교수 인터뷰] 생명과학부 박상우 교수님을 소개합니다!](/webdata/newsroom/images/20251021/204zd87z5e6z17fzb26z302z7aczb5fz423zc30zac.png)

![[2025년 9월 신임교수 인터뷰] 화학부 이준석 교수님을 소개합니다!](/webdata/newsroom/images/20251011/52fz3b1z199z899z63czc0cz20czbc3z8a3z587za5.png)

![[2025년 9월 신임교수 인터뷰] 수리과학부 이다빈 교수님을 소개합니다!](/webdata/newsroom/images/20251007/b42z3b8zf8fzcdbz7b4z67ezbaezd29zde5z90dzb7.jpg)